第6話:音響的ストラテジー ― 声区とフォルマントの関係を科学する

声区移行は筋肉だけで説明できない

多くのボイストレーニングでは、声区(レジスター)の切り替えを「筋肉(TAとCT)の拮抗」で説明する。これは重要だが十分ではない。発声は声帯が作る周期振動(source)と、声道がもつ共鳴(filter)の相互作用で決まり、声区の滑らかな移行=パッサージョは筋生理学的パッサージョ(source passaggio)と音響的パッサージョ(filter passaggio)の一致が成立してはじめて実現する。

現場で「E4で声がひっくり返る」「母音を変えると抜ける」といった訴えが起きるとき、単なる筋力不足ではなく、倍音とフォルマントの不整合が背景にあることが少なくない。(本当に・・・!!!)

したがって、ボイストレーナーは筋の指導だけでなく、共鳴設計という音響的観点を併せて扱う必要があります。

Lissemoreの知見:Inter-harmonic Tuning

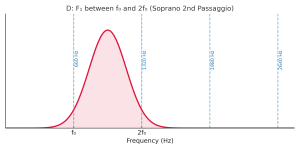

リチャード・リスモアは、特にソプラノの第2パッサージョ(おおむねE5〜G5)に焦点を当て、声道の第1フォルマント(F1)を基本周波数f0と第2倍音(2f0)の「間」に配置する戦略を報告しました。これは倍音のピークにF1を厳密一致させるのではなく、二つの倍音をまたぐ位置に「橋」を架ける発想で、彼はこれをinter-harmonic tuningと呼ぶ。

この配置は、f0(基本周波数)側に寄りすぎると曇り、2f0に一致させすぎると金属的・過強調に傾くという高音域特有の問題を回避し、明るさと安定性のバランスを作る。結果として、M1→M2の生理的移行が聴覚上は連続化され、いわゆる「ブレイク感」が目立たなくなる。

リチャードは桜田との雑談の際に「フォルマント・チューニング(フォルマントと倍音を配列させる)のではなく、フォルマント・ディチューニング(フォルマントと倍音を配列を外す)」と説明していました。

※リチャードと

倍音とフォルマント:最小限の整理

声帯が作るf0(基本周波数・第一倍音)、その整数倍の2f0・3f0…(倍音)はスペクトル上の縦線として現れる。一方、声道共鳴はF1・F2…という帯域の山(ピーク)として現れ、どの倍音にエネルギーを与えるかを決める。したがって、同じ高さを同じ強さで歌っても、F1やF2の位置と幅が変われば、声色・明瞭度・存在感は大きく変わります。

代表的な例としては同じピッチで「うーいー」と歌うと、う母音は暗く、い母音は明るく知覚される。

歌唱の発声で考えると、同じあ母音でも口を横に開けば明るく聞こえるし、口を丸くすれば暗く聞こえる。

これがフォルマントをコントールする例です。

F1は主に顎・舌・喉頭の操作で上下し、F2は舌形状・口唇の丸めで変化する。

A4付近ならF1は600〜900Hzの範囲に収まりやすいが、高音に上がるにつれてf0・2f0(基本周波数と第2倍音)との相対関係が変化するため、同じ母音のままでは整合が崩れやすい。これが「母音修正(vowel modification)」の科学的根拠になると考えられます。

セス・リッグス氏はAH母音を高音になるにつれてUH母音に変える。究極的にはO母音にしてしまった方が簡単だと言っていました。

4つの音響的ストラテジー(A〜Dモデル)

A〜Cはジャンル横断の代表戦略、Dはソプラノ高音域の特化戦略として整理できる。

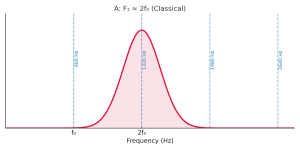

A. クラシカル・ストラテジー(F1 ≈ 2f0)

クラシックのテノールやメゾ・ソプラノでは、F1を第2倍音に近づける設計が典型的である。倍音がF1の山に乗ることでエネルギーが効率的に増幅され、豊かで丸みのある音色になる。母音はやや閉鎖方向へ遷移し、顎の垂直開口、咽頭拡張、喉頭やや下降の協調が起きやすい。過度な下降や過度の暗色化はレスポンス低下を招くため、F1の「高さ」だけでなく帯域幅(Q)とF2・F3との距離感も合わせて最適化する。

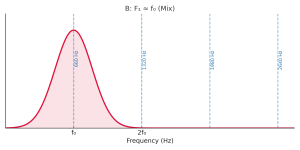

B. ミックス・ストラテジー(F1 ≈ f0)

F1をf0付近に合わせると、声の芯が前方に集まるように聞こえ、ミックス特有の「軽さと張りの同居」が得られる。喉頭は中位、顎は過開しない、舌は高め・前方寄りで、F2が程よく高くなる。クラシカルにもCCMにも応用可だが、F1がf0(基本周波数・第一倍音)に固定されすぎると音色のダイナミクスが乏しくなるため、音高上昇に伴う微小なスライド(f0±α)を許容する設計が実用的と考えられます。

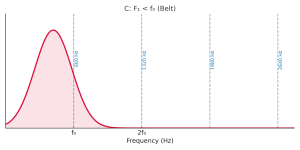

C. ベルティング・ストラテジー(F1 < f0)

F1をf0(基本周波数・第一倍音)より下に置く設計は、スピーチ・ライク(話し声を連想させる)で鋭く抜ける高エネルギー音をもたらす。喉頭はやや高め、舌根は前方化、口唇は水平で、口腔前方の容積を小さくする方向。F1がf0より下にあると、声門下圧と上行流の関係から非線形カップリングが強まり、明瞭なアタックと輝きが生まれる。過度の閉鎖・過度の喉頭固定は疲労や破綻リスクを上げるため、F1だけでなく呼気流・オンセット様式・休息設計をセットで管理する。

D. ソプラノ第2パッサージョ(F1 between f0 and 2f0)

Lissemoreが強調したのは、F1をf0と2f0の「間」に配置する戦略である。F1を倍音間に置くと、f0と2f0の双方に部分的にエネルギーを供給でき、スペクトル変化が連続化する。顎をやや落としつつ、喉頭は必要以上に下げず自然な上昇を許容し、舌形状をフラットに保つ。結果として、高音での明るさと柔らかさが両立し、無理のない放射が得られる。

身体的ストラテジー:F1・F2を動かす具体操作

音響設計の「結果」を作るのは身体操作である。以下はF1・F2に対する主要因の簡易マップ。

喉頭の高さ

上げる→F1上昇/下げる→F1下降。過固定は禁物で、音高上昇に伴う自然な変位を妨げない。

顎の開閉

縦に開ける→F1上昇と帯域拡大、閉じる→F1下降。過開はF2の制御を難しくし、過閉は抜けを損なう。

舌の位置

前方・高め→F2上昇、後方・低め→F1上昇の傾向。前後・高低の二次元で制御し、母音の可聴的アイデンティティを保つ。

口唇の形状

丸め→F1/F2低下、水平→F1/F2上昇。ジャンルや言語の子音バランスに合わせて選択。

軟口蓋と鼻腔の関与

軟口蓋挙上は口腔優位の明瞭音、軽い下降は混濁感と帯域の広がりを作る。過度の鼻音化は明瞭度を損なう。

音響×身体の統合:設計図としてのF1–f0地図

ボイストレーニングでは、音高上昇に伴ってF1とf0の距離を意図的に遷移させる設計が有効である。

たとえばA4からA5に至るラインで、

低〜中音域:F1 ≈ 2f0(クラシカル寄り)

中域:F1 ≈ f0(ミックス寄り)

高域:F1 between f0 and 2f0(ソプラノ)または F1 < f0(ベルティング)

といった段階的マップを用意し、母音・顎・喉頭の微調整で追従させる。

ジャンルがCCMならC、クラシックならA→Dの遷移が主筋になる、といった具合に目的先行の地図を作ると、学習者の探索コストが大幅に下がる。

つまり、「このエクササイズはCCMスタイルの目的なので、このような音色を目標としてエクササイズをしましょう」とクライアントとのすり合わせが重要になります。

計測と耳の接続:H1–H2とCPPで確かめる

音響設計の妥当性は耳で判断できるが、簡易KPI(評価指標)を持つと再現性が上がる。H1–H2(第一倍音と第二倍音の比率)が大きいほど息っぽい、H1–H2が小さく0を跨いで負側に振れるほど押し声・ベルティング寄り、という傾向はレッスンの即時フィードバックに使える。さらにCPP(Cepstral Peak Prominence)は周期性の強さ=存在感の指標として有用で、パッサージョで不安定化するとCPPが下がりやすい。F1設計を変えてCPPが回復すれば、戦略の有効性を客観的に裏づけられる。

※この項目は医師や言語聴覚士など専門性の高い方に向けて書いています。

練習デザイン:音響学習を身体学習に落とす

音響は概念で終わらせず、身体に落とす必要がある。以下は現場で機能する手順例。

母音連結

同じピッチで/i/→/e/→/a/の連結でF1・F2の軌跡を体感。女性の場合C4〜D4から始め、E5付近でのF1挙動を確認する。

SOVT系の導入

ストロー、リップトリル、ハミングで声道内圧を確保し、F1のスライドを安全に探索。目標は「抜けた瞬間」の再現。

ストラテジーA/B/C/Dのマッチング

同じフレーズをA/B/C/Dの設計で歌い分け、録音を聴いて最適解を選ぶ。ジャンル要件に応じた設計の引き出しを増やす。

オンセットと休息の管理

ベルティング系では特に、強いオンセット(グロータル・アタック)を避け、ソフト〜バランスドのオンセットへ。練習は小分け・高頻度・十分な休息でドーズ管理する。

桜田の現場経験:設計が変わると耳が変わる

同じA4でも、クラシカル設計(A)にすると録音上の高次倍音が厚く、CPPが安定し「距離があっても届く声」になる。

ミックス設計(B)では言葉の明瞭度が上がり、近接での歌詞の聞こえが良くなる。

ベルティング設計(C)に切り替えると、抜けが大きく、金属的な鳴りになる。

ソプラノ高音域でDを適用すると、金属的過強調を避けつつ、抜けのトーンが得られる。

重要なのは、どの設計が「正しい」かではなく、曲・音域・歌詞・編成・空間に対してどの設計が最善かを選べることです。

設計が選べるようになると、歌手の耳は「自分の声が今どの地図上にいるか」を即座に判断できるようになる。

ジャンルと声種による使い分け

クラシック・テノール/メゾ・ソプラノ

Aを主軸に、音高上昇でDへ移行。大編成・残響空間で有利。

ミュージカル/CCM(男女)

B↔Cの行き来。マイク運用・PA環境での可読性とパンチを重視。

ソプラノ(クラシック/クロスオーバー)

中域はA、上域はD。場面によってはBへの一時退避で滑らかさを確保。

男性ハイベルティング

Cを主軸に。疲労管理を最優先。

よくある落とし穴と回避策

喉頭の固定

高い/低いの「固定」はF1とf0の距離可変性を奪う。固定ではなく許容レンジ内の自由を設ける。

硬直は歌唱においての敵。

母音アイデンティティの喪失

F1最適化だけを追うと母音が崩れる。歌詞の明瞭度をKPIに加え、F2の位置と帯域幅を必ず複眼評価する。

過度の声プレス発声・過閉鎖

C戦略の副作用。子音Hの挿入、バランスド・オンセット、短時間高頻度の分散練習で使用頻度を管理する。

情報過多による混乱

学習初期はA/B/C/Dのうち二つを選び、曲に合わせて切り替えるだけに絞る。成功体験を積んだのちに4パターンの練習に拡張する。

まとめ:設計できる歌声へ

声区は筋肉の話であると同時に、音響の話である。F1とf0の距離を「どのように移動させるか」という設計が明確になるほど、ブレイクは情報となり、恐れる対象ではなくなる。A/B/C/Dという四つの設計図と、Lissemoreのinter-harmonic tuningを実地に往復することで、歌手は「望む音」を再現し、ボイストレーナーは「望む音」を言語化して導けるようになる。

最終的なゴールは、筋と共鳴の二層を統合し、曲・会場・ジャンルに応じて設計を瞬時に選べることだ。設計できる歌声は、偶然ではなく、科学に裏づけられた選択の積み重ねから生まれる。

機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括

👉 第1章:ミックスボイスとは何か? ― 定義と誤解

👉 第2章:ブレイクの正体 ― 地声/裏語と声道の相互作用

👉 第3章:ジャンル別のミックス ― クラシックとCCMの違い

👉 第4章:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても疲れる理由

👉 第5章:レジスター移行の科学 ― SourceとFilterの関係

👉 第6章:4つの共鳴ストラテジー

👉 第7章:ベルティングの実践と限界

👉 第8章:Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティング

👉 第9章:声の音量とエネルギー効率 ― SPLで見る発声の個性

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?