第2話:ブレイクの正体 ― レジスター移行の科学と現場の知見

歌を学ぶ多くの人にとって「ブレイク」とは大きな壁のひとつです。

「G4で声がひっくり返る」

「地声から裏声に移る瞬間が不自然」

「ミックスボイスが出せない」。

このような悩みはプロ・アマ問わず現場で繰り返し耳にします。

しかし「ブレイクの正体」とは一体何なのでしょうか。

それは単なる「技術不足」ではなく、声帯の物理的性質や共鳴との相互作用に深く関わる複雑な現象です。

ここでは研究と現場の知見を踏まえ、ブレイクを解剖していきます。

1. 物理的に何が起きているのか

声帯の振動は、TA(甲状披裂筋)とCT(輪状甲状筋)の拮抗関係で大きく変化します。

・ TAが優位 → 声帯は厚く短く、全層が振動(M1:地声的響き)

・ CTが優位 → 声帯は薄く長く、縁部のみ振動(M2:裏声的響き)

この切り替わりが急激に起こると、音声が「ひっくり返った」ように聞こえ、ブレイクとして知覚されます。

一体、ミックスボイスとは何か?

ではミックスボイスとは一体何なのでしょうか?

・ 裏声と地声を文字通り「混ぜた声」なのか?

・ それとも裏声と地声をスムーズに行き来し、切り替えが無いように聞き手(場合によっては歌っている本人)に知覚される様にする技術なのか?

つまり、「ミックスボイス」とは音色そのものを指す名前なのか、それともスムーズに行き来するという「行為」なのか?

これは科学者・教育者の間でも議論が続いているテーマです。

文献にはなっていませんが、発声研究の第一人者 Ingo Titze 氏は学会で「もしかしたら M1 と M2 の間に M1.5 のような中間モードが存在するのかもしれない」と非公式に発言しています。

もしこれが正しいなら、ミックスは単なる聴感上の比喩ではなく、生理学的にも「中間モード」として存在する可能性があります。

2. 声帯質量の急激な変化

Story, Titze & Hoffman (2001) の声帯質量モデルによるシミュレーションは、TAからCTへ優位性が移行すると声帯質量が急激に減少することを示しました。

・ M1:声帯全層が関与 → 質量が大きい → 安定感がある

・ M2:声帯縁部のみ → 質量が小さい → 軽く不安定に感じられる

この急激な変化が「声が割れる」「息っぽくなる」という知覚につながります。

多くの男性が叫ぶ(プルチェスト)をすると言うのは、M1の安定感のあるところに居着きすぎてしまうと言う事なのかもしれません。

音響的にもそれは測定できます。

・ H1–H2:M1では低め(閉鎖が強い)、M2では高め(息っぽい)

・ CPP(Cepstral Peak Prominence):M1で高く、M2で低い

・ EGG(Electroglottography):M1は接触比率が高く、M2は低い

Henrich (2006) の研究では、女性クラシカル歌手のレジスター移行をEGGで測定し、接触比率の急低下が「ブレイク」の物理的裏付けであることを示しました。

3. 声道共鳴との相互作用

声帯だけでなく、声道共鳴もブレイクに大きな影響を与えます。

Sundberg & Prame (1994) の研究によると、基本周波数(ピッチ・F0)が声道の共鳴周波数(F1, F2)に近づくと、発声の安定性が崩れやすくなることが分かっています。

特に女性ソプラノの「パッサージョ/ブリッジ(換声点)」では、F1やF2とF0の関係が移行点を強調し、声が「ひっくり返る」ように感じられるのです。

クラシック歌唱ではフォルマント調整(いわゆるカバーイング、被せる発声・喉を下げる等)によってこの不安定さを制御し、ブレイクを「隠す」技術が発達してきました。

一方、CCMでは声道操作よりもミックスを形成し、ブレイクそのものを無くす方向性で発展しています。

4. 桜田の現場経験

桜田のスタジオでも「G4やA4で声がひっくり返る」という訴えは非常に多く聞かれます。

観察していると、次のような条件が同時に起こっていることが多いです。

・ 突然、TAの関与が弱まり、声帯が薄くなる

・ 突然、CTが優位になり張力が増す

・ 共鳴のポジションがピッチ(メロディ)変化に追いつかない

その結果、「声帯の急変+共鳴の不一致」が起き、典型的なブレイクとして現れます。

桜田はこうしたケースで、まず「ブレイクはただのひっくり返りではなく、自然な現象である、ここで何かを発声プロセスを変化させる必要がある学び」と理解させます。

そしてスライディング練習やSOVTエクササイズ(ストロー、リップトリル)を通じて、M1からM2への移行を「つなぐ」感覚を育てていきます。

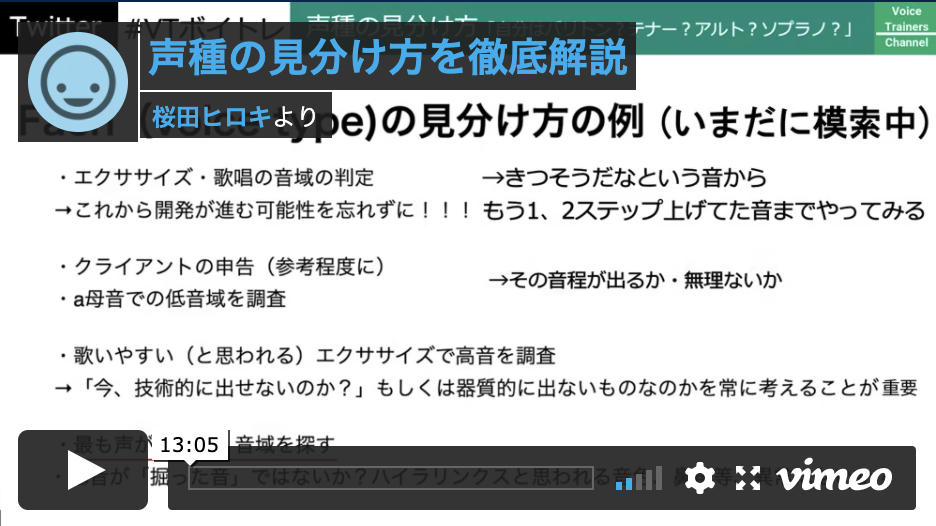

5. ジャンル別・性差の違い

ブレイクの表れ方は性別やジャンルによって大きく異なります。

・ 男性:M1が強いため移行点は目立ちやすい

→ 桜田は「ブレイクを修正する」より「軽やかな歌唱地声」を育てることを重視

・ 女性:M2を自然に使いやすく、移行は比較的スムーズ

Henrich (2006) は、女性クラシカル歌唱においてM1とM2を混合して使い、断絶を避けていると報告

・ クラシック:フォルマント調整で移行を隠す

・ CCM:ミックスを形成して移行自体を曖昧にする

6. ブレイクをどう扱うか

ブレイクをただの「失敗」と捉えると学習者は萎縮してしまいます。

むしろ「自然な生理現象」と理解することが重要です。

心理学的にも「エラーを学習の材料とする」ことは有効だとされており、桜田はブレイクを「探索のサイン」として扱います。

・ 連続スライドで「ひっくり返る」ポイントを知る

・ その音でM1とM2を意識的に切り替える

・ 上昇スライド、下降スライドでどちらが操作しやすいか体感する

・ 共鳴を調整し、スムーズにつなぐ練習を繰り返す

こうしたアプローチにより、ブレイクは「恐れるもの」から「コントロール可能な現象」へと変化していきます。

7. まとめ

「ブレイクの正体」は、単に「地声から裏声に切り替わる瞬間」ではありません。

・ 声帯質量の急変(TA→CT優位)

・ 声道共鳴との不一致

・ 心理的な知覚

この3つが重なり合って生じる複雑な現象です。

さらに「ミックスボイス」が単なるラベルなのか技術なのか、あるいはM1.5のような中間モードが存在するのかは、まだ研究が進行中のテーマです。

現場では「ブレイクを恐れない」「自然現象として理解する」ことが第一歩です。

そのうえで、スライディングやSOVTといったエクササイズを用いて、M1(地声)とM2(頭声・裏声)の橋渡しを作り、ジャンルや声種に応じた戦略を選ぶことが求められます。

ブレイクは障害ではなく、声が多様に変化できる証拠とも考えられます。

そのメカニズムを理解し、科学と実践を結びつけることで、より自由な歌唱表現が可能になるでしょう。

機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括

👉 第1章:ミックスボイスとは何か? ― 定義と誤解

👉 第2章:ブレイクの正体 ― 地声/裏語と声道の相互作用

👉 第3章:ジャンル別のミックス ― クラシックとCCMの違い

👉 第4章:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても疲れる理由

👉 第5章:レジスター移行の科学 ― SourceとFilterの関係

👉 第6章:4つの共鳴ストラテジー

👉 第7章:ベルティングの実践と限界

👉 第8章:Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティング

👉 第9章:声の音量とエネルギー効率 ― SPLで見る発声の個性

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?