第5話:声区と声道共鳴の相互作用 ― パッサージョの科学

歌手にとってパッサージョ(Passaggio)という言葉ほど、神秘的であり、かつ実践的なテーマはないかもしれません。イタリア語で「通過点」「橋渡し」を意味するこの言葉は、声区(レジスター)の境界を指すだけでなく、生理学的な声帯レベルでの現象(source passaggio)と声道・音響的な現象(filter passaggio)の二重構造を持つ非常に複雑なトピックです。

英語では(ブリッジ)Bridgeと呼ばれる事もあります。

「母音を変えると抜ける」「声がひっくり返る」――これらの現象の裏には、筋活動と共鳴が同時に変化する高度な協調運動が存在しています。本稿では、このパッサージョを生理学的・音響学的両面から整理し、ボイストレーナーや歌手が現場で理解・応用できる形で解説します。

生理学的パッサージョ(Source Passaggio)

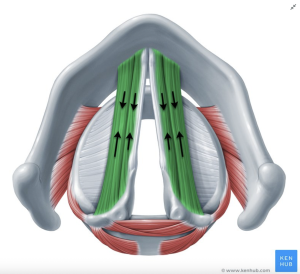

声区移行の第一の要因は、声帯自体の筋活動の切り替えです。声帯を構成する主要筋は、TA(甲状披裂筋)とCT(輪状甲状筋)の2つ。TAは声帯を短く・厚くし、CTは長く・薄く・張りを強めます。

低音域ではTAが優位で、声帯は厚く接触時間が長い(モーダルまたは地声的)状態。音が上がるにつれ、CTが優位になり、声帯は薄く伸長していきます。この移行点で、声帯の質量や張力バランスが急激に変化し、M1(TA主導)→M2(CT主導)の切り替えが起こるのです。

Titze(1988, 2000)の研究では、この過程を「拮抗関係」としてモデリングしています。CTの活動が増すほど、TAの活動は抑制される傾向にありますが、完全なオン/オフではありません。むしろ高音域での美しいベルティング発声や、スムーズなミックスには両者の協調(co-activation)が不可欠です。

写真:甲状被裂筋が働くと声帯は縮み、活動が穏やかになると声帯は薄くのばされる

高音になるほど:

声帯は薄くなる → 閉鎖しにくい

張力が増す → 接触時間が短くなる

空気流量が増える → 閉鎖に必要な圧が高まる

つまり、CTが主導する高音ではLCA(外側輪状披裂筋)やIA(披裂間筋)といった補助筋が強く働き、後部の声門閉鎖を支えようとします。しかしこの条件では、いくらLCA/IAが頑張っても閉鎖が追いつかないケースが生じ、音響的にはH1–H2が大きく(高次倍音が弱く)CPPが低い息漏れ声として現れます。

このように、「ブレイク」は単に筋力不足ではなく、筋活動の再配分における非線形な転換点として理解できます。

音響的パッサージョ(Filter Passaggio)

もう一つの重要な要因が、声道の共鳴構造、つまりフィルターの変化です。声道はフォルマント(F1, F2, F3…)という共鳴周波数を持ち、声帯が出す倍音(f0, 2f0, 3f0…)【基本周波数の整数倍で倍音は存在します】のどの部分を強調するかを決定します。

Sundberg(1975, 1987)は、クラシック歌手が高音で母音を調整し、F1(第一フォルマント)を2f0(第2倍音)に合わせることで、音響的に声を支えていることを報告しました。これがacoustic passaggioと呼ばれる現象です。

例えば、あ母音(話声ではF1 ≈ 600Hz)をE5(f0 = 660Hz, 2f0 = 1320Hz)で歌おうとすると、母音のままではF1が低すぎて2f0(第2倍音)と共鳴できません。そのため、顎を落とし、喉頭をわずかに下げて声道を拡張し、F1を上げる(≈1200Hz前後に調整)ことで、倍音が再び共鳴帯に入り、音の支えが回復します。

つまり「母音を開く」「口を縦にする」といった指導は、単なる感覚論ではなく音響的支援を作る合理的な戦略なのです。

一方、ポップスやミュージカルでは、クラシックのようにF1を2f0に合わせるのではなく、F1をf0(基本周波数・ピッチ)よりも下に維持して声道内の圧を高め、マイク乗りの良い声色を作るケースが多い。これが、いわゆるBelting<(ベルティング)の基礎です。

SourceとFilterの協調 ― 非線形の領域

Titze(2008)はこの関係をNonlinear Source–Filter Interaction(非線形相互作用)として定式化しました。声帯からの出力エネルギーが、声道のインピーダンス(音響抵抗)によって再帰的に影響を受け、声門振動の周期性そのものを変化させる、というモデルです。

たとえば、F1がf0(基本周波数)近傍にある場合、声門上圧(intraoral pressure)が高まり、結果として声門振動が一時的に不安定になります。これがいわゆるブレイクの前兆として感じられる「声が浮く」「鳴らない」という現象です。

声帯だけでなく、声道の形状もパッサージョにおいて同時に動的に変化しているため、レジスター移行は単なる「筋切り替え」ではなく、筋制御(source)と共鳴制御(filter)の共同作業として捉えるべきなのです。

聴覚的・音響的観察

声区の変化はスペクトログラム上で明確に観察できます。M1(地声)では高次倍音が豊富で、H1–H2の差が小さいまたはマイナス(H2>H1)。M2(裏声)ではH1が強調され、H1–H2が大きく、息っぽい声質に聞こえます。また、閉鎖が弱くなるほどCPPが低下し、声の存在感や前方性が損なわれます。

EGG(電気グロトグラフィ)を使えば、声帯接触時間(Contact Quotient)の変化も計測可能です。TA優位の地声音声ではCQが高く、CT優位の裏声では低い。この客観的データが、声区移行点を科学的に特定する鍵となります。

桜田の現場経験

桜田のレッスンでも、「E4〜F4でブレイクする」「母音を変えると安定する」といった相談は非常に多く見られます。実際に分析すると、多くのケースで筋バランス(source)ではなく共鳴バランス(filter)の問題であることが分かります。

例えば同じE4でも、「え」「あ」「お」では声の支え方が全く異なり、F1と倍音の関係がズレるだけで音の抜け方や声区の切り替え方が変わってしまうのです。

桜田はこのような場合、エクササイズを「母音ごと」に設計します。例:「ねー」「のー」「にー」などの発声に合わせ、SOVT(リップバブル/ストローエクササイズ等)を使い、母音の違いによる共鳴支援のパターンを学習させる。この時、筋の意識よりも音響的結果(どう響くか)を重視して指導するのが特徴です。

実践:声道パッサージョを体感する

1. リップロールやストローフォネーションで glissando(上下滑らか)練習。→ 声区をまたぐ際の共鳴の変化を感じる。

2. 母音スライド(例:「いー」→「えー」→「あー」)でF1の変化を聴覚化。→ 顎・舌・喉頭の連動を観察。

3. 声区移行点(例:E4-F4)で母音を変えて安定する位置を探す。→ F1の調整でsourceを助けられる実感を得る。

これらの練習では、あえて「発声を分析的に感じる」ことが重要です。意識的にsourceとfilterの関係を再構築することで、無意識的にスムーズな声区移行を実現する準備が整います。

まとめ:パッサージョは筋と共鳴の協奏曲

パッサージョは、単なる声区の「切り替え」ではなく、声帯(source)と声道(filter)の協調システムが一時的に再構成される瞬間です。

筋活動のバランスが変わり、共鳴条件も変化し、それが聴覚的には「ブレイク」や「抜け」「響きの変化」として現れます。

重要なのは、どちらか一方を矯正するのではなく、両者の整合性を観察・設計し、再学習させることです。

「ブレイクは“悪”ではなく、“情報”である」。それをどう読み解くかが、ボイストレーナーの専門性を決めるのです。

機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括

👉 第1章:ミックスボイスとは何か? ― 定義と誤解

👉 第2章:ブレイクの正体 ― 地声/裏語と声道の相互作用

👉 第3章:ジャンル別のミックス ― クラシックとCCMの違い

👉 第4章:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても疲れる理由

👉 第5章:レジスター移行の科学 ― SourceとFilterの関係

👉 第6章:4つの共鳴ストラテジー

👉 第7章:ベルティングの実践と限界

👉 第8章:Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティング

👉 第9章:声の音量とエネルギー効率 ― SPLで見る発声の個性

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?