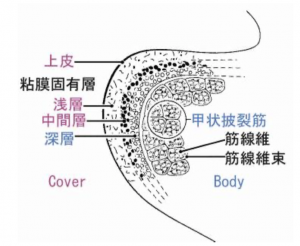

声帯にはおおまかに粘膜、靱帯、筋肉の層があります。

この3層のどこを振動体とするのか?で発声出来る限界の高音は変わります。

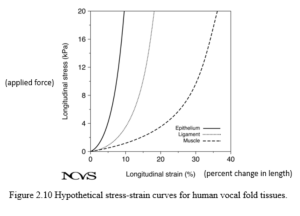

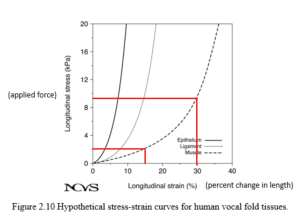

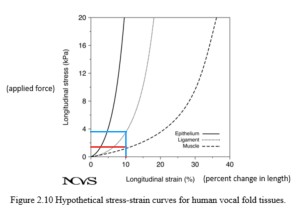

このグラフは声帯の粘膜、靱帯、筋肉のそれぞれに分け、声帯を引っ張るためにどれだけのストレスが必要なのかを計算したモデルになります。

左側の線から粘膜、靱帯、筋肉です。

このグラフから読み取れるのは下記の通りです。

声帯の伸び方は一定ではない

縦軸がストレスの度合い。横軸が何パーセント声帯の部位が引き延ばされたかを表しています。

1つの例としてグラフの右側の点線、筋肉の層を観ると、

15%声帯の筋肉層を伸張させるのに、約2kPa程度のストレスが必要。

30%声帯の筋肉層を伸張させるのに、約10kPa程度のストレスが必要。

長さを15%変えるのと、30%変えるのでは実に5倍の力が必要と言う事になります。

つまり声帯を引き延ばせば引き延ばすほど声帯は硬くなり、さらに引き延ばすが大変になると言う事です。

高音になれば、少し音程を上げるのにも大きな労力がいると言う意味では体感的にも一致するのではないでしょうか?

ここで物理の世界で言われる言葉を整理しておきました。

ストレス = 場所にかかる力

ストレイン = 何パーセント元の長さから変更があったか(どれくらい引き延ばされたか?)

剛性 (Stiffness) = 曲げやねじりの力に対する、寸法変化(変形)のしづらさの度合い

声帯の部位毎に硬さが異なる

声帯は筋肉の層が最も柔らかい。

その次に靱帯、最も硬いのが上皮(epithelim)になります。

一般的には上皮と靱帯は、同じように振動をすると言われていますので硬さで言うと、

1 上皮+靱帯(カバー)

2 筋肉(ボディ)

の順になります。

この図を例で見ると筋肉層は10%引き延ばすのに、1.8kPa程度の力。

靱帯は10%引き延ばすのに、3.8kPa程度。

靱帯の方が同じ長さに引き延ばすのに倍以上の力が必要と言うのが分かります。

声帯の剛性が高い状態が、高い音程を作り出すのに重要な要素とすると、高音時の発声は筋肉層よりも靱帯層を振動させる方が有効であると言えます。

柔らかい輪ゴムよりも、硬い輪ゴムの方が弾いた時に高い音が出せるのを想像すれな分かりやすいと思います。

一般的に地声が筋肉層の振動、裏声や頭声が靱帯層の振動と言われるのはそう言う理由があると考えられます。

声帯に掛かるストレスは靱帯と筋肉の両側に加わる

カバー(上皮+靱帯)

ストレスは受動的で主に輪状甲状筋から受けると考えられる。靱帯は自ら縮む事が出来ないため。

ボディ(甲状披裂筋)

甲状披裂筋は声帯内部に走る筋肉で自ら縮む事が出来る。従って自らストレスを声帯に加える事が出来る。

この特性の違いから次回は「声帯の部位毎にストレスを加えると、音程はどのように変化するのか?」を観てみると面白そうですね!

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?