第5話:代償発声と二次的障害

代償発声(Compensatory vocalization)と言う言葉を知っていますか?

代償発声とは、発声に必要な機能が十分に働かないとき、他の筋肉や方法で無理に声を出そうとすることを指します。一見すると、声が出ていますし、コントールが上手な方であれば、かなり上手な歌唱にもなり得ます。しかし効率が悪く、声帯や周辺筋肉に過度の負担をかけ、長期的には二次的な障害につながります。

本稿では、代償発声のメカニズムと、それが引き起こす二次的障害について整理し、研究とケーススタディをもとに改善の方向性を考えていきます。

1. 代償発声とは何か?

声帯や喉頭の基本的な機能が十分に働かないとき、人は無意識に「別の方法」で声を出そうとします。これが代償発声です。

例えば、声門閉鎖が弱いとき、首や肩の筋肉に力を入れて無理に声を出そうとする。あるいは、声がかすれるのを補おうと息を強く押し出す。これらは短期的には音を出すことができますが、効率が悪く、声帯の酷使につながります。

Koufman & Isaacson(1991)は、機能性発声障害の多くが「誤った代償発声」に起因すると指摘しています。またMorrison & Rammage(1993)は、代償的な筋緊張が二次的な音声障害を誘発するケースが多いと報告しています。

2. 代償発声が引き起こす二次的障害

代償発声を続けると、次のような二次的な障害が発生しやすくなります。

– 声帯結節やポリープ:過度の声門衝突による摩耗や炎症の結果として生じる。

– 慢性的な声帯疲労:息漏れや強い閉鎖を代償することで効率が下がり、周囲筋に疲労が蓄積。

– 喉頭周囲の筋肉痛:胸鎖乳突筋や肩、顎の筋群が過緊張し、発声だけでなく身体全体の不調につながる。

– 音質の劣化:声が硬い、スカスカする、ピッチが安定しないなどの問題が顕在化。

Hunter & Titze(2009)は、発声疲労が声の誤用や代償発声と密接に関係していると述べています。またBehrman(2005)は、患者自身が「正しい声」と思っていても、実際には代償発声をしているケースが多いと報告しています。

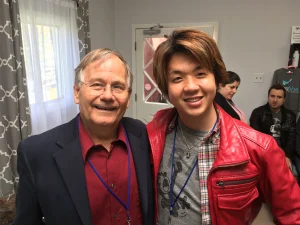

サンフランシスコでの学会にて Ingo Titze氏と

3. 研究に見る代償発声と二次障害の関連

研究の中には、代償発声がどのように二次的障害につながるのかを示す報告が複数存在します。

Galindoら(2017)は「Modeling the Pathophysiology of Phonotraumatic Vocal Fold Lesions」において、音声乱用が補償的な力を引き起こし、それが悪循環的に病変形成につながるモデルを提示しました。この研究は、代償的な力が長期的に声帯結節やポリープといった器質的病変を誘発する可能性を示しています。

また、Van Stanら(2023)の「Detecting mild phonotrauma in daily life」では、加速度センサーを用いた長時間モニタリングにより、日常環境での発声誤用(代償発声を含む)が検出可能であることが示されました。これは「普段は気づかれない代償発声」が実際には日常生活の中に多く存在することを裏付けるデータです。

さらに、「Bilateral Vocal Nodules Multidimensional Assessment」(2020)では、声帯結節患者のマルチ評価を行い、誤用・過用の背景が強く関与していることが報告されています。この知見は、代償発声を続けた結果として結節などの二次障害に発展するケースを臨床的に示すものです。

4. 歌手に特有の代償発声

歌手の現場では、代償発声が特に顕著に見られます。

– 高音で閉鎖が弱い → 胸声的な圧力をかけて強引に押し上げる

– 息漏れが強い → 息を過剰に押し出してカバーする

– 声が出ない恐怖 → 咽頭や舌根を強く締めてしぼり出す

こうした代償は一時的には「なんとか歌えている」ように聞こえますが、長期的には喉に深刻なダメージを残します。研究が示すように、この代償的な努力が結節やポリープといった器質的病変のリスクを高めるのです。

5. 代償発声を見抜く視点

代償発声は本人が気づきにくいのが特徴です。しかし以下のようなサインを観察することで、早期に見抜けることがあります。

– 声量はあるのに長時間は持たない

– 高音や声区移行で破綻が出る

– 顔や首の筋肉に強い緊張が見られる

– 歌手本人が「苦しい」と訴える

Angadiら(2015)は、マニュアルサーキュムラリンジャルマッサージで外喉頭筋の緊張を緩和すると、代償発声が軽減されると報告しています。つまり、身体の使い方を観察することも重要な診断の手がかりになるのです。

6. 二次的障害の予防と改善

代償発声による二次的障害を予防・改善するには、医療とボイストレーニングの両面からのアプローチが必要です。

– 臨床側の対応:器質的変化が出る前に代償発声を検出し、声帯に過剰な負担がかかっていないか確認する。

– ボイストレーニングの対応:

– 呼気と声門閉鎖のバランスを整える

– SOVT(ストロー発声など)で効率的な発声を再学習する

– レゾナント・ボイス訓練で声帯疲労を軽減する

– 連携:医師や言語聴覚士(SLP)が器質的変化を診断し、ボイストレーナーが運動学習を通じて誤用発声を修正する。

Verdolini-Marstonら(1995)は、レゾナント・ボイストレーニングが代償的緊張を減らす効果を持つと報告しています。またGuzmanら(2013)は、ストロー発声が効率的な声帯振動を促進し、誤用発声からの回復に有効であることを示しました。

まとめ

– 代償発声は「声が出ているようで、実は壊している」発声である

– 長期的には声帯結節やポリープ、慢性的な声帯疲労など二次的障害を引き起こす

– 歌手は「代償でなんとかする」癖を早期に修正しなければならない

– 代償発声を改善するには医師・SLP・ボイストレーナーの三者連携が不可欠

– ボイストレーニングの役割は「代償を解消し、効率的発声を再学習すること」にある

歌手にとって、本番を乗り切ることはもちろん重要です。しかし、その場しのぎの代償発声が将来的に声を壊すリスクを高めることを忘れてはなりません。歌手の声の健康を守るためには、臨床とボイストレーニングの連携によって、根本的な改善と持続可能な発声習慣を築くことが求められるのです。

歌手に多い「機能性発声障害(筋緊張性発声障害)」とは?

ボーカルマッサージについてはこちら

サーカム・ラリンジャル― 声を不自由解放するための科学と実践

変声期を迎えた少年歌手の発声障害の例

ツアー中に発声障害に罹患したロック歌手のケース(第1話)

歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話

加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話