「チェスト=地声」と呼ぶことには多くのインストラクターが同意します。

言葉の問題が発生するのは「ヘッドボイス」と「ファルセット」です。

あるインストラクターは

息っぽいファルセット=ファルセット

息っぽくないファルセット=ヘッドボイス

と説明します。

別のインストラクターは、

プルチェストしていない高音域の地声(叫んでいない地声)を「ヘッドボイス」と呼ぶ

という立場を取ります。

つまり、「ヘッドボイス」と言われた時に、インストラクターによって全く違う声を指している事があります。 これは学習者にとって非常に混乱を招きやすい部分です。

桜田自身も現場でこの混乱を多く経験してきました。

そこで近年は「地声」「裏声」「柔らかく」「するどく」といった、音の結果をイメージしやすい言葉を使い、さらにお手本を添える形を取っています。

近年、桜田は「喉頭を上げる」「喉頭を下げる」といった指示も最小限にとどめています。

学習者が喉頭の位置に意識を向けすぎると、喉頭を固定したような不自然で不健康な発声になってしまうケースが多いからです。

そのため、ほとんどのクライアントにはエクササイズツールとお手本だけを用い、結果的に喉頭の位置が適切にコントロールされるように導いています。

桜田の耳は喉頭の位置をしっかり聴いていますが、それをクライアントに伝える事は最小限にして、エクササイズを通じてコントロールを行います。

喉頭の位置は学術的に論じる価値のあるテーマですが、レッスンの場面で強調すると学習者の頭に余計なバイアスを生み、良い成果を妨げる要因になると考えています。

このように現場では「この言葉を投げかけると多くの人はこのように反応する」という、人間に対しての理解なしには成り立たない側面も存在します。

レジスターの研究的定義 ― M1とM2

研究の世界では、レジスターは「声帯の振動様式」に基づいて定義されます。

Henrich (2006) は、歌唱におけるレジスターを以下のように整理しました。

– M1(モード1):声帯が厚く、全層振動。胸声(チェストボイス)に対応。

– M2(モード2):声帯が薄く、縁部振動。頭声やファルセットに対応。

Titze (2000, Principles of Voice Production) も同様に、声帯振動のモードがレジスターを規定するという立場を取っています。

つまり、「地声か裏声か」という主観的ラベルではなく、声帯の物理的状態に基づいて区別するのが研究的な整理方法です。

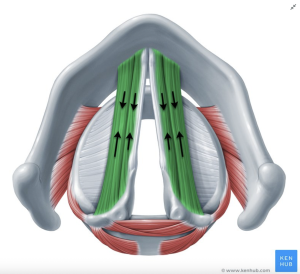

TAとCTの拮抗 ― レジスター移行の根本メカニズム

レジスター移行を生理学的に説明するうえで欠かせないのが、TA(甲状披裂筋)とCT(輪状甲状筋)の拮抗関係です。

– TA主導(M1):声帯は厚く、短く、全層が振動に関与。結果として「地声的な響き」になる。

– CT主導(M2):声帯は薄く、長く、張力が増し、縁部だけが振動。結果として「裏声的な響き」になる。

Story, Titze & Hoffman (2001) の声帯質量モデルによるシミュレーションは、TAの活動が弱まりCTが優位になるとM1からM2への移行が生じることを示しています。つまり、TAとCTの相対的な活動比がレジスター移行のカギなのです。

ブレイクの正体と声道共鳴の影響

移行点で多くの歌手が経験する「ブレイク」。

その正体は、声帯振動様式の急激な切り替わりです。

さらに、Sundberg & Prame (1994) が示したように、声道共鳴との相互作用も重要です。

特に女性ソプラノのパッサージョ(換声点)は、第一・第二フォルマントとの関係性によって強調されます。

性差とジャンル差

性別やジャンルによってもレジスター移行の表れ方は異なります。

– 男性:M1が強く、移行点は「ブレイク」として目立ちやすい。

→ 桜田の考えでは「ブレイクそのものに注目する」だけでなく、「そもそもブレイクしにくい軽やかな地声=歌唱地声を育てること」が大切。

なので、「チェストボイスとは、話し声の出し方である。」と言うのは、あまり正しいとは言えないと考えています。

歌唱で一部、非常に低い音域の場合、話声の発声法と一致する部分はあると思いますが、歌唱で多くの音は話声よりも高い音を歌う事になるため、話声の音域であっても高い音に対応出来る出し方(軽やかな出し方)に微調整しておく事が大切です。

– 女性:M2が自然に使われやすく、過度にチェストを出すような練習をしなければ、チェストとヘッドの境界は比較的スムーズ。

Henrich (2006) は、女性クラシック歌唱においてM1とM2の混合が多用され、明確な断絶を避けていることを報告。

ジャンルで見れば、クラシックはフォルマント調整を駆使し、CCMはよりスピーチライクなアプローチを取る傾向があります。

音響的・計測的特徴

レジスター移行は耳だけでなく計測でも確認できます。

– H1–H2:M1では低め(強い閉鎖)、M2では高め(息っぽい)。

– EGG(Electroglottography):M1は接触比率が高く、M2は低い。

– CPP(Cepstral Peak Prominence):M1で高く(息漏れ音が少ない)、M2で低い(息漏れ音が多い)。

Henrich (2006) の研究では、クラシカルソプラノ歌唱のM1/M2をEGGで測定し、接触比率の違いが明確に表れることが示されました。

つまり、主観的な地声・裏声の判断を超えて、音響的に定量化できるのです。

まとめ

レジスター移行は単なる「裏声と地声の切り替え」ではありません。

それはTAとCTの拮抗による声帯振動様式の変化であり、さらに声道共鳴の影響も受ける複雑な現象です。

– 用語はインストラクターごとに大きく揺れ動くため、言語の擦り合わせが必要。

– 研究的にはM1/M2モデルが存在し、音響計測で客観的に捉えられる。

– 桜田の現場では、音の結果をイメージしやすい言葉とお手本を重視。

– 喉頭の指導は最小限にし、人間理解に基づく言葉選びを重視。

– 男性のブレイクは軽やかな歌唱地声を育てることがカギ。

機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括

👉 第1章:ミックスボイスとは何か? ― 定義と誤解

👉 第2章:ブレイクの正体 ― 地声/裏語と声道の相互作用

👉 第3章:ジャンル別のミックス ― クラシックとCCMの違い

👉 第4章:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても疲れる理由

👉 第5章:レジスター移行の科学 ― SourceとFilterの関係

👉 第6章:4つの共鳴ストラテジー

👉 第7章:ベルティングの実践と限界

👉 第8章:Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティング

👉 第9章:声の音量とエネルギー効率 ― SPLで見る発声の個性

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?