第9話:Cストラテジーの実践 ― F₂主導のあ母音と音量制御の科学

ベルティング(Cストラテジー)とは何か

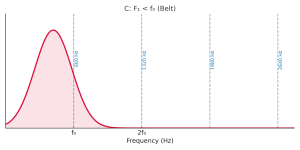

現代ポップスやミュージカルのベルティング唱法を科学的に説明しようとしたとき、避けて通れないのがRichard Lissemore氏、論文内のCストラテジーという概念です。これはRichard Lissemore(2019)が提唱したA〜Dストラテジーモデルのうち、F₁(第一フォルマント)がf₀(基本周波数)より下に位置する声道設計を指します。

言い換えると、声帯の基本振動(source)と声道の主共鳴(第1共鳴/filter)が整合しない状態で、代わりにF₂(第二フォルマント)を主たる共鳴源として利用する発声法です。

クラシックの発声がF₁主導で声帯のエネルギーを声道が補助するのに対して、Cストラテジーでは声帯が自律的に振動し、声道はその結果を整える音色デザイン装置として機能します。この違いが、クラシックとCCM(Contemporary Commercial Music)の音響的・生理的な最大の分岐点となります。

つまりCストラテジー(ベルティング・ストラテジー)は声道からの音響支援がなしの状態で知覚的に最も力強い音色を成立させる必要があるのです。

ベルティング(Cストラテジー)の音響的特徴

Cストラテジーでは、F₁がf₀より低く設定されるため、声帯と声道のエネルギー交換が減少し、慣性負荷(inertive load)がほぼ失われます。つまり、声道が声帯の動きを「助けない」状態です。

結果として声帯は自力で閉鎖と再開を繰り返す必要があり、より高い内転制御(LCA・IA筋の活動)と、TA筋による厚みコントロールが求められます。

音響的には、F₂〜F₃の領域(1000〜2500Hz付近)に倍音を整合させることで、明るく、前方に抜ける音色が作られます。この「F₂クラスタ共鳴」が、いわゆるポップス的なシャープな音像を支えています。

クラシックのAストラテジーではF₁がf₀(基本周波数/ピッチ)や2f₀(第2倍音)に整合して音圧を最大化しますが、Cストラテジーではその整合をあえて避けることで、音量よりも明瞭度・輪郭を優先したサウンドデザインを成立させています。

F₂主導のa母音 ― 声道の再設計

Cストラテジーで特に重要なのが、「a母音」をどのように再構築するかです。通常、話声域でのa母音はF₁がおよそ600Hz前後に位置します。しかしCストラテジーでは、F₁を500Hz以下に抑え、代わりにF₂(約1200〜1500Hz付近)を主要共鳴として活用します。

そのため、舌をやや前方に持ってくる、顎を適度に下げる、喉頭をわずかに上げるといった調整が求められます。

この操作によってF₁を下げつつ、F₂のエネルギーを強調する構えを作ることができます。

言い換えれば、「a母音の再設計」は声帯の共鳴をF₁からF₂へと“移行させる”プロセスです。

歌手がaを発しても、スペクトル上では明瞭なF₂ピークが前景化し、音響的には“ベルティング的な明るさ”を帯びます。

この戦略を適用する際、喉頭を上げすぎるとF₁が再び上昇し、結果としてクラシカルなAストラテジー寄りになってしまうため注意が必要です。

喉頭は高すぎず、柔軟に上下に動ける中立的な位置を保つことが理想です。

Cストラテジーのイメージ

F₂共鳴を利用したベルティングの成立条件

Cストラテジーが成功する条件は、声帯の振動モードがM1(地声レジスター)を維持したまま、高音に上がれることです。

F₁がf₀(基本周波数/ピッチ)を超えないため、声帯は高い張力下で閉鎖を維持しなければなりません。TA筋(甲状披裂筋)は厚みを支え、CT筋(輪状甲状筋)は長さと張力をコントロールします。

このバランスが崩れると、声帯は過伸展して「フリップ(裏返り)」が起こります。

そのため、Cストラテジーのトレーニングでは「声帯厚を保ちながらピッチを上げる」技術が最も重要です。

F₂主導のベルティングは、エネルギー効率が高く、音圧の割に声の抜けが良いという特徴を持ちます。(実際の音量以上に大きく聞こえると言う現象です)これはF₂が約1200〜1800Hz付近に位置し、ヒトの聴覚感度のピーク(良くきこえる周波数帯)に一致しているためです。

結果として、声帯に過度な声門下圧をかけずとも、聴覚上は“ピンと張っている”印象を作ることができます。

つまり、声の存在感を物理的な音圧ではなく、スペクトル設計で作るのがCストラテジーの本質です。

音量の罠 ― 「パワー=響き」ではない

Cストラテジー習得における最大の落とし穴は、「音量を上げると良いベルティングになる」と誤解することです。

実際には、声門閉鎖を強めすぎるとF₁が上昇し、(喉頭の過度な上昇と考えられます)結果としてAストラテジー方向へ戻ってしまいます。

特に、強く押し出すような発声は喉頭の固定を生み、F₂が不安定になりやすい。

その結果、明るさを保てず、声がつぶれたような音色になります。

Richardは桜田ヒロキとの会話の中でしきりにVariavirty(変動性)と言う言葉を口にします。

声道や基本周波数、倍音全てが心地よく変化する事が重要で、組織を固定してしまう事は最も歌唱において好ましくないと考えているようです。

このため、Cストラテジーを安定させるには、音量の自己制御が不可欠です。

音量を上げるのではなく、むしろ音量を一定に保つように努め「声道の形状を微調整してフォルマントエネルギーを増やす」方向にアプローチすることで、より効率的なベルティングが可能になります。

具体的には、

– F₂付近(1200〜1800Hz)のピークを保つ

– 声帯の閉鎖を“強く”ではなく息の流量と相対的に優勢にする

– 喉頭を固定せず、微小に上下動できる余裕を持たせる

といった条件が有効です。

5. F₂主導a母音の練習プロトコル

Cストラテジーを身につけるには、単なる高音練習ではなく、音響的な条件を意識した練習プロトコルが必要です。

1. 母音の修正

a → [æ](エに近いa)に変化させることでF₁を下げ、F₂を相対的に強調する。

2. 音量をなるべく一定に保つ

声の強弱で響きを作るのではなく、共鳴帯域(1200〜1800Hz)を一定に保つことを意識する。

レコーディング音源の俳優やアーティストを”連想した声量”では上手くいきません。

彼らは貴方が思っているほど大音量で歌ってはいません。

3. 録音でのスペクトル観察

VoceVistaなどのアプリを使って、H1–H2やCPP(Cepstral Peak Prominence)の変化を視覚的に観察する。

4. 喉頭の自由度を確保する

「喉を下げる」「上げる」といった直接的な連想ではなく、結果として自然に動ける状態を作ることが理想。

喉頭は「自由に動ける」が歌唱の声の鍵。

これらを通じて、Cストラテジーの条件を「筋肉ではなく音響で学習」させることが、長期的な安定につながります。

Cストラテジーにおけるレジスター統合

CストラテジーはM1レジスターの高音化、つまり「高音の地声化」に直結します。

ただし、これは単なる“地声を張る”ことではなく、音響的にM1を維持しながらF₂主導の共鳴を使うという高度なタスクです。

この音響条件が成立すると、声帯はM1の質量を保ちながら高音域でも滑らかに移行でき、ブレイクが回避されます。

一方で、F₂が不安定な場合は、レジスターの切り替えが耳で明確に知覚され、「地声・裏声」の二分化が強調されてしまいます。

したがって、音響的な連続性=レジスターの統合であり、それは筋肉的な連続性とは別の現象なのです。

Cストラテジーの限界と安全性

Cストラテジーは非常に効果的ですが、限界も存在します。

F₂主導の共鳴は音響的に強力である反面、声帯負荷が高く(摩擦が高い)、過度に続けると声門閉鎖疲労(vocal fatigue)を引き起こします。

声門閉鎖の持続時間が長くなりすぎると、CPP値が低下し、スペクトルの一貫性が崩れ始めます。

これは音響的にも「声がザラつく」「抜けが悪くなる」として感じられます。

そのため、10分程度の連続練習の後には5〜10分のリセットタイム(SOVTや裏声発声など)を入れることが推奨されます。

また、Cストラテジーの音響条件はF₂だけでなくF₃(約2500Hz)も影響するため、個体差に応じた微調整が欠かせません。

ボイストレーナーへの示唆

Cストラテジーは単なる「ベルティング技法」ではなく、音響学・生理学・芸術表現の交差点にある発声戦略です。 トレーナーがこの構造を理解することで、「生徒の喉が上がっている/下がっている」といった表面的な指摘ではなく、「なぜその声色が生まれるのか」を音響的に説明し、適切な修正方向を提示できるようになります。

特に重要なのは、声門閉鎖とフォルマント操作のトレードオフを理解すること。

声門閉鎖を強化すればF₁が上昇し、F₂の支配が弱まる。逆に声門閉鎖を緩めればF₂が優位になるが、音圧が失われる。

このバランスを取ることこそが、Cストラテジーの真価です。

—

| ストラテジ | F₁位置 | 音響印象 | 身体的特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| A | ≈ 2f₀ | 暖かく深い | 顎開大・喉頭下降 | クラシック的 |

| B | ≈ f₀ | 柔らか明るい | 中立的姿勢 | ミックス傾向 |

| C | < f₀ | 明瞭で鋭い | 喉頭上昇・口唇水平 | CCM・ベルティング |

| D | f₀–2f₀の間 | 明るく滑らか | 顎中開・喉やや上昇 | ソプラノ2ブリッジ |

—

まとめ

Cストラテジーは、クラシック的な声道共鳴を意図的に崩し、F₂を主体とする現代的な共鳴システムを確立したアプローチです。

それは「力強さ」ではなく、「音響設計による存在感」を目指す発声法といえます。

喉を開く、下げる、押すといった感覚的なアプローチではなく、 F₁とF₂の関係を理解し、自身の声のスペクトルを客観的に観察する――その積み重ねが、CCM発声の新しい時代を作り出していくのです。

機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括

👉 第1章:ミックスボイスとは何か? ― 定義と誤解

👉 第2章:ブレイクの正体 ― 地声/裏語と声道の相互作用

👉 第3章:ジャンル別のミックス ― クラシックとCCMの違い

👉 第4章:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても疲れる理由

👉 第5章:レジスター移行の科学 ― SourceとFilterの関係

👉 第6章:4つの共鳴ストラテジー

👉 第7章:ベルティングの実践と限界

👉 第8章:Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティング

👉 第9章:声の音量とエネルギー効率 ― SPLで見る発声の個性

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?