古くは歌は「呼吸の芸術」と呼ばれていた事もあるくらい重要視されてきました。

近年では声帯の運動解析や共鳴の音響解析に注目が集まり、逆に呼吸は軽視されているように感じます。

声を作るのには呼吸(Energy Source)、声帯(Vibration)、共鳴腔(Resonance)の3つが必ず必要となります。

歌において呼吸は必要な音程、音量、音色を出すのにあたり最適な呼気を声帯に送る必要があり、非常に重要なシステムである事に変わりありません。

呼吸→声帯で作られる原音→共鳴腔

と言った流れのプロセスになりますが、それぞれ三つ巴になっているように考えると良いと思います。

1つのシステムにエラーが生じると全てのシステムに異常が起こるようになります。

とすると、呼吸と言うシステムは共鳴、声帯と同じくらい重要な物になります。

いくつかの例として・・・

・呼気が少なければ、声門の閉鎖は強くなります。

・呼気が多すぎれば、(声門の閉鎖は弱くなる事もありますが、多くの場合で)過度に声門を閉じようとし、過緊張を引き起こします。それは声道の形状にも影響を及ぼします。

・声門の閉鎖が弱ければ、息漏れが起こり、息が早く肺から逃げようとします。

・共鳴腔の形状が最適でなく音量を充分に作れない場合、声門閉鎖を強くし、強い呼気を声帯に送ろうとします。

では歌に最適な呼吸とはどんなものでしょう?

歌の指導者の多くは腹式呼吸を支持すると思います。

横隔膜を主に使った呼吸です。

しかしながら科学はこれを支持していません。

前回の記事「呼吸のメカニズム 肺の容量について」で述べた通り、腹式呼吸がもっとも優性になるのは「一回換気量 (Tidal Volume)」で通常500ml程度の吸気、呼気になります。

吸気予備量 (Inspiratory Reserve Volume)は、この6倍の3リットルにも及ぶ空気を肺に入れる事が出来、これは主に胸郭の動きによるものです。

従って横隔膜による呼吸だけではなく、横隔膜+胸郭の動きを最大限に活かした吸息が重要と考えられます。

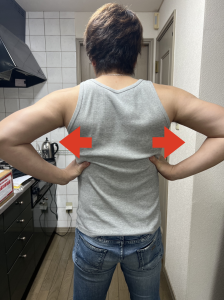

玉置浩二さんがインタビューで「歌は背中で歌う」とおっしゃっていたそうで、彼はその事をおっしゃっていたのかもしれません。

吸息時に最も使われるのは、胸郭?横隔膜?肩?とお医者様に質問をすれば、ほとんどの先生が「胸郭」と答えます。

(ちなみに当スタジオに通われる医師に質問した所、全員が「胸郭」と答えています)

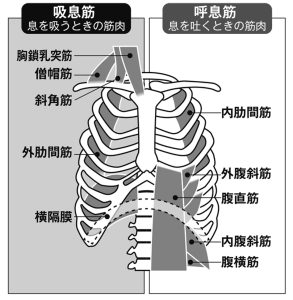

吸気時に使われる筋肉

胸鎖乳突筋

僧帽筋

外肋間筋

横隔膜

呼気時に使われる筋肉

内肋間筋

外腹斜筋

腹直筋

内腹斜筋

腹横筋

呼吸に使われる各種動力の順番

吸気時

1 胸郭の弾性復元(肺を拡げる)と横隔膜の活動(肺を下に拡げる)

2 外肋間筋の活動で胸郭を拡げる事により、肺全体を拡げる

呼気時(声を出す(息を吐く)プロセス)

1 胸郭の弾性復元と横隔膜のリリースで肺を縮める。

同時に吸気の筋肉を持続的に使うことにより肺が一気に縮むのを防ぐ。

2 胸郭の弾性復元と内肋間筋の活動で肺を縮める。

3 内肋間筋の活動と腹筋の活動でさらに肺を縮める。

ここでよく「弾性復元」と言う言葉が出てきますが、弾性の強い物にスポンジが挙げられます。

スポンジは潰しても、拡げても元の形に戻ろうとする習性があります。

肺も同じで、縮めても、拡げても元の形に戻ろうとする習性があり、これを肺の弾性と呼びます。

この弾性のお陰で呼吸は筋運動のみに頼る必要がなく、呼吸運動だけではそこまで疲れないと言う恩恵を受けられます。

※参考 音声生成の科学

では息の吐き方は?支えとは?

息は声帯の運動の原動力となるものです。

ただし声帯は男性で1.75cm~2.5cm。女性で1.25cm~1.75cm程度の長さで、さらにとても薄い組織です。

取り込んだ息を一気に声帯に当てるような事をすれば声帯の力は到底勝つことは出来ません。

そこで呼吸を吐く際に、吐きすぎない様にサポート(支え)をしてあげる必要があります。

ここで言うサポートとは、吸息時に胸郭が充分に拡がり、息を吐く準備をしたら吸息時に使う筋肉の力を残し、肺が一気に縮んで息が大量に出るのを抑える事と考えます。

筋肉の例で言うと、外肋間筋(胸郭を拡げる)に力を残し、内肋間筋(胸郭を縮める)に少しずつ力を込めるイメージです。

肺が一気に縮んで息が大量に出るのを抑える事が出来ます。

吸息時と呼息時に使われる筋肉の多くは拮抗関係にあり、吸息筋に力を残す事により欲しい音量、音色に合わせた息の吐き方が出来るようになると考えられます。

気を付けたい息の吸い込み方

吸息時に使われる筋肉の中に「胸鎖乳突筋」と「僧帽筋」がありましたが、基本的にはこれらの使用は最低限にしたいと考えます。

僧帽筋は肩、胸鎖乳突筋は首で、声帯や声道に近い場所に位置しています。

これらを吸息時に使うと言う事は「声を出す前に肩と首を緊張させる」事を意味します。

多くのボイストレーナー達が胸式呼吸と言われる息の吸い方になります。

まとめ

レッスン中に呼吸だけにフォーカスを置いたトレーニングを行う事は稀ですが、呼吸によりフォーカスを置いた発声トレーニングを行う事はわりと頻繁にあります。

それによって声帯のコントロールが一気につかめるケースもあります。

呼吸、特に息の吐き方は発声に直結する部分ですので、声帯や声道のコントロールがうまく行かない場合、一旦呼吸を見直してみると新しい発見があるかもしれません。

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話

加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話