ビブラートのメカニズム ― いまだ完全には解明されていない現象です

ビブラートは、歌声を豊かにし、音楽的な表現を支える大切な要素です。しかし「なぜ声が周期的に揺れるのか」という問いに対しては、いまだ明確な答えがあるわけではありません。多くの研究者が半世紀以上にわたりこの現象を解析してきましたが、中枢神経によるリズム生成なのか、喉頭筋群の反射的な反応なのか、それとも聴覚フィードバックによる自己調整なのか、結論は一つに定まっていません。

それでも、Sundberg(1987, 2003)をはじめとする多くの音声科学的研究によって、ビブラートの物理的・生理的な特徴についてはかなり明らかになってきました。本稿では、これまでの研究成果を整理しながら、ビブラートのメカニズムについて現在考えられていることを紹介します。

ビブラートの定義と特徴

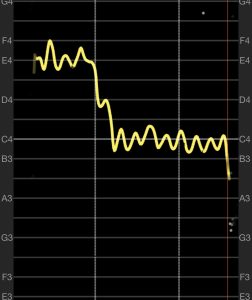

ビブラートは、音高(基本周波数F0)が周期的に変動する現象として定義されています。Sundberg(1987, 2003)は、ビブラートの特徴を以下の4つの観点から整理しています。

Rate(速度) 1秒間に何回の揺れが起こるかを示します。単位はHz(回/秒)で、一般的には4〜8Hzの範囲が“自然で音楽的に聴こえる”とされています。

Extent(振幅・Depth) F0の上下変動の幅を表します。平均的には±30〜80セント(0.3〜0.8半音程度)で、これを超えると音程の不安定さが聴覚的に認識されやすくなります。

Regularity(規則性) 周期と振幅の均一性を表す指標です。熟練した歌手ほど揺れが正弦波に近づき、周期の安定性が高い傾向があります。

Waveform(波形) プロ歌手のビブラートはほぼ正弦波のような滑らかな波形を示すのに対し、訓練中の歌手や初心者では波形が歪み、不規則な揺れになることが多いです。

これら4つの指標は現在でも、PraatやVoceVistaなどの音響分析ソフトでビブラートを測定する際の基本指標として広く使われています。

ビブラートを生み出す筋肉の働き ― CTとTAの拮抗関係

声の高さを調整している主な筋肉は、輪状甲状筋(cricothyroid: CT)と甲状披裂筋(thyroarytenoid: TA)です。CTは声帯を前方に引き伸ばし、音を高くする方向に働きます。一方でTAは声帯を短縮・厚くして、音を低くする方向に作用します。この2つの筋が拮抗的に働くことで、私たちは音程を自由に変化させることができます。

Hsiao & Solomon(1994)は、これらの筋肉の活動を針筋電図で測定し、F0変動との関連を調べました。その結果、F0の揺れとCTの筋活動には明確な相関が見られ、CTの活動が強まるとF0が上昇し、弱まると下降する傾向があることがわかりました。一方、TA筋の活動には個人差が大きく、CTほど明確な周期性は見られませんでした。

また、CTの活動変化とF0変化の間にはおよそ120〜130°の位相遅れがあることが報告されています。これは、筋肉が活動してから実際に音高が変化するまでにわずかな遅延があることを意味します。この生理的な遅延が、ちょうどビブラートの周期(4〜6Hz程度)と一致しており、筋肉の反応の遅さそのものが揺れを生み出す要因になっている可能性が考えられます。

遅延が振動を生むという考え方

Titze(2002)は、ビブラートを「反射共鳴(reflex resonance)」によって説明できると考えました。彼は、CTとTAのような拮抗する筋肉の活動が、感覚フィードバックを介して互いに影響し合うとき、わずかな遅延を持つフィードバックループが形成されると説明しています。この遅延時間が40〜100ms程度になると、4〜7Hzというビブラートに近い周期で自発的な揺れ(自励振動)が生じる可能性があるというのです。

つまり、歌手が意図的に「揺らそう」としているのではなく、筋制御系の自然な遅延によって周期的な揺れが生まれていると考えられます。このモデルは、ビブラートの速度がほとんどの人で一定範囲(約6Hz)に保たれる理由を説明する有力な仮説の一つとされています。

Titzeはさらに、呼吸圧や声帯の弾性特性を考慮したシミュレーションを行い、喉頭筋の制御と物理的応答の相互作用が周期的変動を作ると述べています。こうした生理学と音響力学を組み合わせた視点が、現在のビブラート研究の基盤になっています。

声門下圧の微細な揺れ ― 呼吸との関係

Sundberg(2013)は、気管穿刺による測定を行い、ビブラート中の声門下圧(subglottic pressure)が微小に変化していることを確認しました。この変動はF0の揺れと同期しており、喉頭筋の活動変化に伴って呼吸圧もわずかに変動していると考えられます。

ただし、その圧変化の大きさは非常に小さいため、呼吸がビブラートを直接生み出しているわけではありません。むしろ、安定した呼吸と空気流が喉頭側の振動を支える土台になっていると考えられます。歌手が「息の支えが抜けると揺れが乱れる」と感じるのは、このカップリングのバランスが崩れた結果かもしれません。

ビブラートの速度を決めるのは何か ― 中枢と末梢の協調

ビブラートの速度(rate)は、多くの歌手でほぼ一定しています。曲や音量を変えても揺れの速さが大きく変化しないことから、中枢神経に一定のリズム生成器(neural oscillator)が存在している可能性が考えられています(Brown & Sundberg, 1989)。

一方で、Titzeのモデルや筋電図の研究は、筋肉自体の生理的応答速度の限界が揺れの速度を決めていると説明します。喉頭筋の神経発火や機械的反応の時間定数を考慮すると、4〜7Hz程度の揺れが最も自然で、これ以上速い揺れは筋肉が追従しづらいと考えられます。

このような研究を踏まえると、ビブラートの周期は中枢神経が発するリズム信号と喉頭筋群の応答特性・遅延の両者によって決まると考えるのが自然です。この考え方は神経–筋協調モデル(neural–muscular coupling)として提案されており、現在の主要な仮説のひとつになっています。

聴覚フィードバックの役割 ― 揺れを保つための感覚ループ

Ternström & Sundberg(2003)は、ビブラートを出している歌手にヘッドフォンを通して自分の声を少し変調して聴かせる実験を行いました。(自身の声をマイクからヘッドフォンに返し、その際に基本周波数を周期的に揺らしました。人工的に自分の声をビブラートが掛かった状態でヘッドフォンから聴かせたのです)

その結果、聴覚的に与えられた周期が歌手のビブラートに影響し、外部から与えたリズムと内部の揺れが同調する(entrainment)現象が見られました。このことから、歌手は無意識のうちに聴覚フィードバックを利用して自分の揺れを安定化させていると考えられます。

ただし、聴覚フィードバックに大きな遅延(50ms以上)を加えると、逆にビブラートが乱れることも確認されています。つまり、聴覚–運動フィードバックのタイミングが適切に保たれていることが、安定したビブラートを支える条件の一つと言えるでしょう。

7. 呼吸・喉頭・聴覚の統合システムとしてのビブラート

Lehouxら(2021)は、声帯・呼吸・神経制御を統合的にモデル化し、ビブラートを「動的に安定した状態」として説明しています。このモデルでは、喉頭筋と呼吸圧が互いにフィードバックをかけ合い、わずかな変動を保ちながら全体の周期が維持されます。その結果、完全に機械的ではない、自然なゆらぎをもった揺れが生まれるとされています。

この「安定の中のゆらぎ」こそが、人間の声の魅力につながっているのかもしれません。機械的なピッチ変調では表現できない自然な温かみは、この生理的変動によって支えられていると考えられます。

トレモロとの違いと臨床的意義

ビブラートとトレモロは似たように聴こえることがありますが、メカニズムは異なります。Ramig(1987)は、健康な歌手のビブラートと神経疾患による声のトレマーを比較し、次のように整理しました。

ビブラート:4〜7Hz、規則的で正弦波に近く、歌手がある程度コントロール可能

トレマー:2〜5Hz、不規則で波形が歪み、話し声にも出やすい

つまり、揺れていること自体が芸術的なのではなく、周期が安定していてコントロールされていることが重要です。臨床の現場でも、周期性や波形の正弦性は、機能性発声障害や神経性トレマーの鑑別における重要な指標として利用されています。

現段階でのまとめ

ビブラートは、単一の要因だけでは説明できない複雑な現象です。しかし、これまでの研究を総合すると、次のような構造が見えてきます。

・喉頭筋群(CT・TA)の拮抗的な活動がビブラートの主な駆動源である。

・筋肉の応答遅延が、周期的な揺れを形成する要因になっている。

・呼吸圧が安定した空気流を供給し、喉頭の周期振動を支えている。

・聴覚フィードバックが周期の安定と微調整を行っている。

このように、ビブラートは単なる喉の動きではなく、中枢神経、筋肉、空気圧、聴覚の4つのシステムが動的に協調した結果として生まれる現象と考えられます。現在のところ、完全な数理モデルは存在していませんが、ビブラートは「未解明でありながら再現可能な生理的現象」として理解されています。

このような知見は、歌手やボイストレーナーにとっても、そして発声リハビリを行うSLPにとっても重要です。安定したビブラートは、筋肉の柔軟性や呼吸の安定、聴覚モニタリングの統合によって支えられており、それらのバランスを育てることがトレーニングの鍵になると考えられます。

本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク

ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜

ボーカルフライの効能とリスク

歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?