女性の声の加齢変化(第2話)― 影響と研究から見える現実

音域喪失がもたらす現実的な影響

加齢による女性の声の低音化は、単に声が下がるという現象にとどまりません。

最大の問題は高音域の喪失です。

これまで歌ってきた楽曲を原曲キーで歌えなくなる、舞台で声が抜けずに通らなくなるといった現実的な困難に直面します。

クラシックのアリアだけでなく、ポップスの代表曲やミュージカルの主要ナンバーも同様で、キャリアを築いてきた歌手ほど「自分の歌が自分の声で歌えなくなる」というギャップに苦しみます。

キーを下げれば歌い続けることは可能ですが、観客が慣れ親しんできた楽曲の印象は変わり、本人にとっても「自分らしさが失われる」という心理的ダメージが大きいのです。

声質の不安定さと疲れやすさ

低音化に加えて、声質そのものが変化します。声が暗く太くなるだけでなく、粗さ(roughness)が増し、発声の安定性が失われます。

高齢者の音声では強度や安定性の低下が観察されており、歌手にとっては「ロングフレーズで声が続かない」「表現の細部で声が揺れる」といった問題として現れます。

さらに、加齢した声は疲れやすく、稽古や本番の負担が大きくなります。

これまで何時間も歌えた人が、短時間で声が枯れるようになることも少なくありません。

リハーサル、本番、自主練習で声を多用するプロフェッショナルは、この持久力の低下が最も大きなハンデになります。

Ingo Titze氏の研究―ボイストレーニングで何が守れるのか

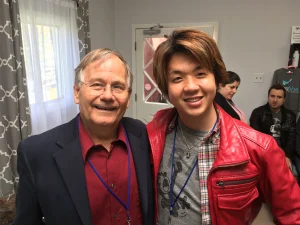

Ingo Titze氏と桜田ヒロキ

ここで気になるのは「ボイストレーニングで声の低音化を防げるのか?」という問いです。

音声科学の第一人者 Ingo Titze の研究は、この問いに対して冷静な答えを与えています。

Titze は、加齢による話し声の基本周波数(ピッチ/F0)の低下を調査し、ボイストレーニングをしていてもF0の低下そのものを完全に止めることはできないと結論づけました。

つまり、話し声の高さそのものは年齢とともに下がってしまうのです。

しかし同時に、Titze の研究は重要な希望も示しています。

ボイストレーニングを行っている人は、声質の安定性や発声効率、パフォーマンスの持続性が明らかに改善されるという点です。

「声の高さ」そのものは防げなくても、「歌える声」「舞台で通る声」を維持できる。

これが科学的に裏付けられたボイストレーニングの力です。

歌唱の低音化は防げるのか?

では、歌唱における低音化は完全に避けられないのでしょうか。

現状の研究の多くは完全に防ぐのは難しいという見解で一致しています。

ただし、重要な例外が報告されています。頻繁に歌唱する人の声では、加齢による声の揺れや粗さの増加が抑制される傾向が示されています。つまり、定期的に歌う習慣そのものが、声の老化を遅らせる効果を持つということです。

さらに、更年期女性の声帯振動特性の分析では、声楽活動やボイストレーニングが加齢変化を緩和する可能性が示唆されています。

これらの知見から見えてくるのは、「低音化の進行を完全に止めることはできなくても、頻繁な歌唱や継続的なトレーニングによって影響を遅らせることが可能」という現実です。

ボイス・ハビリテーションの役割

加齢変化に直面したとき、最も大切なのは「声を元に戻す」ことではありません。

むしろ、「加齢後の声をどう活かすか」を考えることです。

ボイス・ハビリテーションは、失った高音を無理に取り戻そうとするのではなく、変化を受け入れながら新しい声の魅力を引き出すアプローチです。

桜田の現場でも、「高音が出にくい」と訴える女性歌手に対して、単に声を戻すのではなく「今の声でできる新しい歌い方」を提案することが増えています。

例えば、若年期では地声で歌っていた箇所をミックスやファルセットに置き換えてみる、それによって歌唱の熱量を落とさないための歌い方を工夫する、といった具体策があります。

さらに、キーを半音だけ下げてみることで、現在の成熟した声と見事に合致し、若い頃には生まれなかった新しい表情を引き出せることも少なくありません。

このように、声を「過去に戻す」のではなく「今の声で新しい表現を創る」ことが、加齢後の歌唱における最大の可能性となります。

研究と現場が示すメッセージ

ここまでの研究と現場の知見を整理すると、次のような結論が導けます。

1. 加齢による女性の声の低音化は避けられない。

2. ボイストレーニングをしてもF0の低下自体は防げない。

3. しかし、声質の安定性・効率・持久力は明確に改善できる。

4. 頻繁な歌唱・継続的なトレーニングは、声の老化の影響を遅らせる効果がある。

5. ボイス・ハビリテーションは、変化を逆手に取って新しい声の魅力を構築する鍵になる。

まとめ

女性の声の加齢変化は、音域喪失、声質不安定、持久力低下という現実的な影響をもたらします。

研究は、ボイストレーニングによってF0の低下そのものを防ぐことは難しいと示していますが、声の質や効率を守る力は確かに存在します。

そして、頻繁な歌唱や継続的なトレーニングは、声の老化を遅らせる有効な方法であることも分かっています。

「若い頃の声を取り戻す」のではなく、「年齢とともに変化した声を新しい楽器として使いこなす」こと。

それこそが、科学と現場が一致して示す、女性歌手が歌い続けるための現実的な道筋なのです。

本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク

ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜

ボーカルフライの効能とリスク

歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの? 加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話

加齢による声の変化2025.12.10加齢の声への影響とボイストレーニングについて論文を調べてみた 第2話