第2章:自然なビブラートを育てる基礎トレーニング

ビブラートは無理矢理「作る」ものではなくボイストレーニングや歌唱の中で「育てる」ものです。

声を意識的に揺らそうとすると、喉頭が固まり、声門閉鎖が不安定になってしまいます。

しかし、声区・呼吸・聴覚が協調して動くようになると、身体は自然に周期的な揺れを作り出します。

その揺れこそが、音楽的に美しく、聴き手に安心感を与えるビブラートです。

この章では、ビブラートを安定させるための基本的な練習方法を紹介します。

どれも筋肉を“揺らす”ためのものではなく、協調性とタイミングを整えるためのボイストレーニングです。

発声の自動制御が十分に育つことで、身体は自然と“ちょうどよい周期”で揺れるようになります。

安定したビブラートの前提条件

安定したビブラートの基礎には、声帯をコントロールする二つの主要筋肉、輪状甲状筋(CT)と甲状披裂筋(TA)のバランスがあります。

CTは声帯を前方に引き伸ばして音を高くする働きを持ち、TAは声帯を短縮して低音を作ります。

この二つが拮抗しながら動くことで、音程や音色の変化が生まれます。

ビブラートはこのCTとTAの拮抗関係が滑らかに機能しているときに自然に現れます。

CTが働きすぎると音が張り詰め、TAが過剰になると振動が重くなり、どちらもビブラートが不安定になります。

つまり、筋肉の協調性が取れていることが、自然な揺れの出発点なのです。

さらに重要なのは、呼吸と喉頭の連携です。

ビブラート中は、声門下圧(subglottic pressure)がわずかに変動しています。

息の支えが安定していないと、この圧変動が乱れ、F0の周期も不安定になります。

息を無理矢理吐くのではなく、一定して吐き続ける。息の安定は、声の周期的コントロールを支える土台のような役割を果たします。

音域のストレッチ・トレーニング ― 声区をまたぐトレーニングで協調を育てる

ビブラートを安定させるには、まず声区をまたぐトレーニング(レンジ・ストレッチ)を行うことが効果的です。

単一の音を長く保つ練習では、筋肉が特定の位置で固定されてしまい、柔軟性が育ちません。

そのため、音域を滑らかに行き来するトレーニングを取り入れることが大切です。

ポルタメント(上昇・下降スライド)や1.5オクターブ音階の練習は特に有効です。

低音から高音へ、またはその逆へゆっくりとスライドすることで、CTが収縮しながらTAが緩む、あるいはその逆の動きが自然に起こります。

この練習は、喉頭が動きすぎずに“内部の筋バランス”を整えるのに最適です。

声区をまたぐことで「CTが各種音域でどこまで引き、TAがどこまで支えるか」という協調パターンが再学習されます。

これが安定すると、喉頭は一定の周期性を保ちながら揺れることができるようになり、結果的にビブラートが自然に生まれます。

ポイントは、音を継続させながら“なめらかな筋肉の交代”を作ることです。

急激な声区の変化や息切れを起こさないように、常に空気の流れを感じ続けることが重要です。

喉頭が緊張しすぎると反射的なリズムが止まってしまうため、リラックスした呼気を保つことを意識しましょう。

5度を超える音程のジャンプ ― 筋の切り替えと俊敏性を育てる

声帯筋の俊敏性を育てるには、5度から1オクターブ程度の音程ジャンプ練習が効果的です。

音程の大きな変化を素早く行うためには、CTとTAが瞬時にバランスを切り替える必要が生じます。

この「瞬間的な切り替え能力」が、ビブラートの起爆剤にもなり得ますし、ビブラートと言う運動の土台を作るのにも役立ちます。

ジャンプ練習の目的は、強い音を出すことではありません。

むしろ、息の流れを途切れさせずに音を変えることが重要です。

発声が強張ると、喉頭が位置を固定し、筋の協調が失われます。

柔軟で瞬発的な反応を養うことが、この練習の本質です。

また、5度〜1オクターブの音程変化は「声区をまたぐ」動きになることが多く、声区連携(特にチェストからミックス、ミックスからヘッドへの移行)を滑らかにする効果もあります。

声区移行が滑らかになると、ビブラート中の筋活動も連続的になり、周期の乱れが減ります。

この練習は、声を大きく動かすことで細かいリズムが整うという逆説的な効果を持っています。

つまり、可動域を広げることで、微小な揺れも安定していくのです。

4. リズムと同調 ― メトロノームと模倣練習の効果

Ternström & Sundberg(2003)は、歌手のビブラートが外的リズム刺激と同調(entrainment)することを報告しています。

人間の脳は周期的な音を聴くと、そのリズムに自動的に引き込まれる性質があります。

この“同調反応”を利用することで、ビブラートの安定を促進することができます。

たとえば、メトロノームを使いながらロングトーンを出すと、身体はその一定の周期に合わせて微妙に反応し始めます。

また、ビブラートが安定している歌手を聴きながら同じ音を出すことで、聴覚フィードバックが内部の制御に影響を与え、揺れの周期を整えることができます。

これは、単なる模倣ではなく、脳のタイミング制御を再学習させる訓練といえます。

特にリズム感が弱い歌手は、ビブラートが不規則になりやすい傾向があります。

リズム感の安定は、喉頭筋群のタイミング調整にも密接に関係しており、リズムの安定=喉頭の安定という構図が成り立ちます。

実際の練習では、

・メトロノームを80〜120 BPMの3連符に設定してロングトーン

・歌唱前に身体で拍を取りながらブレスコントロール →実際に声に出して各種母音を練習

・録音して周期のばらつきを可視化

といった方法が効果的です。

5. 不規則性と快・不快 ― 聴覚心理から見た“揺れの美しさ”

私たちは、音の周期性に対して非常に敏感です。

心理音響の研究によれば、「曇りガラスに爪を立てたような音」が不快に感じられるのは、その音そのものが嫌なのではなく、音の不規則性(aperiodicity)によるものだといわれています。

人間の脳は、滑らかで規則的な波形には「安定感」や「安心感」を感じる一方、不規則な振動やノイズには「不安」や「緊張」を覚えます。

ビブラートも同様で、周期が一定でない場合や、深さ(Depth)が不均一な場合、聴き手はその“乱れ”を本能的に感じ取ります。

逆に、規則的で滑らかな周期変動を持つビブラートは、「豊か」「柔らかい」「安心する」といった感情を喚起します。

つまり、ビブラートの美しさは“周期の安定性”に支えられているのです。

この観点から考えると、「ビブラートをかける」技術を学ぶ以前に、「安定した揺れを作る準備」を整えることが何よりも重要です。

声区連携、息の支え、聴覚フィードバック、リズムの同調。

これらの条件が整って初めて、周期的で快い揺れが成立します。

言い換えれば、美しいビブラートは“生理的安定”の音楽的表現なのです。

そしてこの安定感こそが、聴き手に安心や感動を伝える力の源になります。

終わりに

自然なビブラートを育てるためには、「声を無理矢理揺らす」努力をやめることから始まります。

身体に正しい条件を与え、呼吸と筋肉と聴覚の関係を整えること。 その積み重ねの中で、声は自然と周期的に揺れ、音楽的な生命力を帯びていきます。

ボイストレーナーとして大切なのは、生徒に「揺らす感覚」を教えることではなく、揺れが生まれる環境を作ってあげることです。

筋肉と神経が協調するタイミング、安定した息の支え、リズムに共鳴する感覚。

それらを導くことができれば、ビブラートは「作為」ではなく「自然現象」として現れます。

次のセクションでは、ここで整えた基盤をもとに、スタイルや表現に応じてビブラートを“使い分ける”方法を紹介します。

クラシックとCCMの違い、フレーズ末尾でのRateとDepthの調整、声区統合との関係など、応用的な内容に踏み込んでいきましょう。

本当にライトチェストですか?無理な「閉鎖トレーニング」が生むリスク

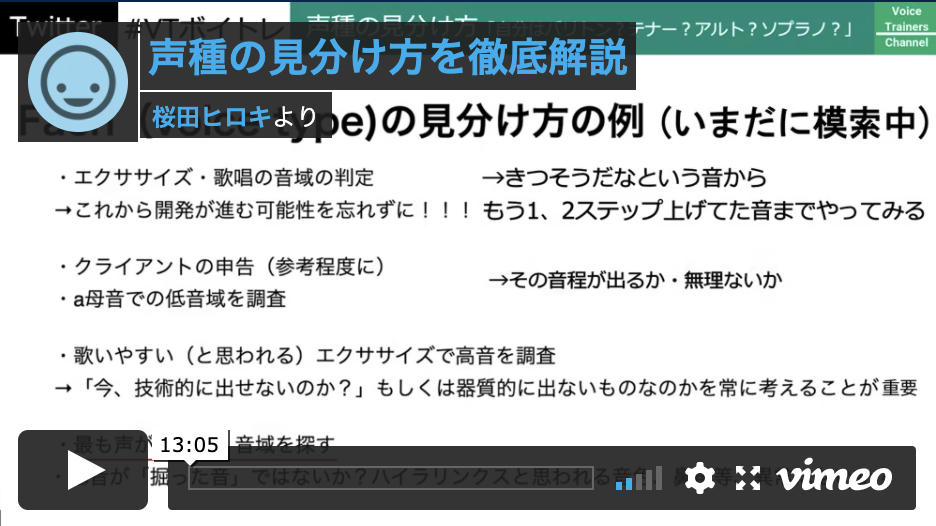

ライトチェストと誤診しないように〜ボイストレーナーが気をつけるポイント〜

ボーカルフライの効能とリスク

歌声の機能回復を目的としたボイストレーニング・発声調整はこちらをどうぞ

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?