Richard Lissemoreの研究から見える新しい発声の地図

研究背景と目的

ボイストレーニングの現場では、「地声と裏声の切り替え」「ブレイクをなくす」といった言葉が日常的に使われます。

多くの指導では、これを筋肉バランスの問題として扱い、TA(甲状披裂筋)とCT(輪状甲状筋)の拮抗を中心に説明します。

しかし、Richard Lissemore博士の研究では、この「声区移行」という現象をまったく違う視点から分析しました。

彼が注目したのは、声道共鳴(resonance tuning)。

つまり「喉の中でどう響きを作るか?」が、声区をまたぐときの安定性を決定づけているという視点です。

Lissemoreの研究は、Sundberg(1987)のクラシック発声の音響解析、そしてTitze(2008)のsource–filter coupling理論を基盤にしています。

Titzeは「声帯と声道は独立していない」と述べましたが、Lissemoreはその理論を歌唱実験で実証した最初の一人です。

彼の目的は明確でした。

「優れた歌手(skilled singer)と、訓練を受けていない歌手(unskilled singer)の違いは何か?」

その答えを筋肉ではなく、共鳴の設計図として描き出そうとしたのです。

実験の概要

Lissemoreは、クラシック訓練を受けた歌手群(skilled)と一般歌唱者(unskilled)を対象に、男女混合で実験を行いました。

被験者は母音 /a/(あ母音) で1オクターブのスケールを発声。中〜強めの音量で行い、その際の声道形状と音響特性を測定しました。

測定はMRIと音響解析を併用。PraatやVoceVistaを用いて、フォルマント(F1, F2)の動きを時間軸で追跡。

同時にH1–H2(第1・第2倍音のエネルギー差)とCPP(Cepstral Peak Prominence)を算出し、声の安定性を数値化しました。

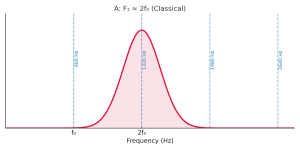

Lissemoreが特に注目したのは、第1フォルマント(F1)と第2倍音(2f₀)の距離関係です。

声道の共鳴が声帯の動きにどんな影響を与えているのかを、音響の視点で可視化したかったのです。

熟練歌手(skilled singer)の結果

熟練歌手(skilled singer)は、ピッチが上がるにつれて声道を動的に調整していました。

喉頭をわずかに下げ、顎を開き、舌根を後方に引き、咽頭腔を広げる。

この一連の調整によって、F1を2f₀(第2倍音)の直下に保つことができていたのです。

このとき声道はinertive(慣性的)な音響負荷を持ち、声帯の振動を助けます。

つまり、共鳴空間そのものが声帯をサポートする状態を作り出しているのです。

その結果、音声のH1–H2は安定し、CPPは高値を示しました。

聴覚的には「滑らか」「息漏れがない」「一本の声としてつながる」と感じられます。

未熟な歌手(unskilled singer)の結果

対して未熟な歌手(unskilled singer)は、ピッチ上昇時に喉頭を急激に上げ、母音を固定したまま発声。

その結果、F1が上昇しすぎて2f₀(第2倍音)を超える(crossing)現象が発生しました。

声道はresistive(抵抗的)な状態になり、声帯のエネルギー効率が低下します。(要は声道から声帯の振動に対して音響的な支援を受けられない状況と言えます)

音響的にはH1–H2が乱れ、CPPが下がり、聴感的にも「息っぽい」「気の抜けた」声になります。(結果的に労力は高いのに、安定感のない力ない発声に聞こえる状態になります)

Lissemoreはこの状態をinefficient resonance alignment(非効率的な共鳴の整合)と呼び、

「声区の断裂は筋肉だけではなく、音響整合の崩壊で説明できる」と結論づけました。

共鳴整合の意義 ― 声帯と声道の“チームプレー”

Titzeのモデルによると、声道の負荷はinertive(助ける)かresistive(妨げる)かに分かれます。

F1が2f₀(第2倍音)の直下にあるとき、声道はinertiveとなり、空気の流れが声帯の閉鎖を助けます。

一方でF1が2f₀(第2倍音)を越えると、resistiveな負荷となり、振動を抑制する方向に働きます。

Lissemoreの実験は、これを歌唱データで裏づけた初の実証研究です。

熟練歌手はF1を動かしながら、常に2f₀(第2倍音)の直下に留める。

これにより、声帯の動きを音響的にサポートし続けることができる。

つまり、共鳴の整合=声の安定性という関係が明確に浮かび上がったのです。

Lissemoreはこの音響的な移行をacoustic passaggio(音響的パッサージョ)と呼び、

声帯レベルで起こる生理学的パッサージョ(source passaggio)と対比して説明しました。

声帯と声道が完全に独立しているのではなく、共鳴による“協調”で声区が成り立っているということです。

Lissemoreの4ストラテジー ― 共鳴の地図を描く

Lissemoreはさらに、声道共鳴の位置関係をもとに、発声を4つの戦略に分類しました。

これが有名なStrategy A〜Dです。

A:F1 ≈ 2f₀ 顎を開き、喉頭を下げ、暖かく深い音色。クラシック的。

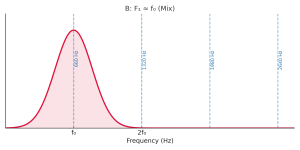

B:F1 ≈ f₀ 中立的で柔らかく明るい響き。ミックスボイス傾向。

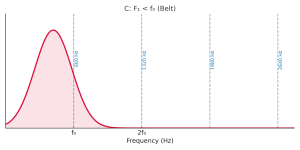

C:F1 < f₀ 喉頭が上がり、鋭く明瞭な音。CCM・ベルティングで多い。

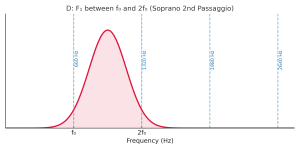

D:F1 between f₀–2f₀ 顎中開・喉頭自然上昇。ソプラノの第2パッサージョに見られる。

Lissemoreはこれを共鳴の地図(map of resonance strategy)と呼びました。

この分類は単なる分析ではなく、「どんなジャンルでも適用できる音響的フレームワーク」として機能します。

音響的ストラテジー比較表(Lissemoreベース)

| ストラテジー | F₁位置 | 音響印象 | 身体的特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| A | ≈ 2f₀ | 暖かく深い | 顎開大・喉頭下降 | クラシック的 |

| B | ≈ f₀ | 柔らかく明るい | 中立的姿勢 | ミックス傾向 |

| C | < f₀ | 明瞭で鋭い | 喉頭上昇・口唇水平 | CCM・ベルティング |

| D | between f₀–2f₀ | 明るく滑らか | 顎中開・喉頭自然上昇 | ソプラノ第2パッサージョ |

Skilled Singer と Unskilled Singer の比較表(Lissemore要約)

| 項目 | Skilled Singer | Unskilled Singer |

|---|---|---|

| F₁変化 | f₀上昇に追随して可変 | 固定的(600Hz付近に停滞) |

| 母音修正 | /a/ → /ɐ/ のようにダークニング | 修正せず破綻 |

| 共鳴一致 | F₁が2f₀をまたぐ際に滑らか | 2f₀と衝突しブレイク発生 |

| スペクトル特徴 | H1–H2安定/CPP高値 | H1–H2乱高下/CPP低値 |

| 聴感 | 滑らかで“つながる” | 急な音色変化と息漏れ |

総括 ― 声区を支配するのは「筋肉」ではなく「音響」

Lissemoreの研究が示したのは、

「レジスター移行とは、声帯の切り替えではなく“共鳴の設計”である」という事実でした。

熟練歌手は、母音や喉頭位置を柔軟に変化させ、常に声道と倍音の整合を最適化している。

これによって声帯が安定し、声区の境界が“消える”のです。

一方で、未熟歌手は母音や喉頭位置を固定しがちで、共鳴の整合を失う。

結果として、声帯が音響的サポートを得られず、ブレイクや息漏れが発生します。

Lissemoreはこの研究を通じて、発声を動的な共鳴システムとして再定義しました。

声区移行を成功させる鍵は、筋力ではなく音響的知能。

共鳴空間を“設計できる耳と感覚”こそが、プロフェッショナルの条件なのです。

機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括

👉 第1章:ミックスボイスとは何か? ― 定義と誤解

👉 第2章:ブレイクの正体 ― 地声/裏語と声道の相互作用

👉 第3章:ジャンル別のミックス ― クラシックとCCMの違い

👉 第4章:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても疲れる理由

👉 第5章:レジスター移行の科学 ― SourceとFilterの関係

👉 第6章:4つの共鳴ストラテジー

👉 第7章:ベルティングの実践と限界

👉 第8章:Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティング

👉 第9章:声の音量とエネルギー効率 ― SPLで見る発声の個性

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?