第8話:ジャンル別音響ストラテジーの実践 ― クラシックとCCMの声道設計

同じ「高音」でも何が違うのか?

高音を出すという行為は、ジャンルを問わず歌唱者の大きな課題です。しかし、クラシックとCCM(Contemporary Commercial Music)では求められる「高音のあり方」が異なります。両者は単なるスタイルの違いではなく、音響的な目的そのものが異なるのです。

クラシックではホール全体に声を響かせる「音響投射」が目的であり、フォルマント(共鳴帯)を倍音に整合させる声道設計が求められます。一方、CCMではマイクの使用が前提となり、音量よりも音色の明瞭さと声色のキャラクターを優先します。そのため、声道の調整方法やフォルマントの使い方がまったく異なる方向に発展してきました。

余談ですが、、、声楽家の女性がミュージカル(CCM)に上手にアジャスト出来ない原因は、既に(ある程度)完成した発声法から離れる事が出来ないため、「大きな声で豊かに出さなくては・・・。」と思い、声道内の音響ストラテジーを変える事が出来ない事が大きな原因となり得ます。音響ストラテジーはクラシックと全くと言って良いほど異なります。

この章では、クラシック・CCM・ソプラノを比較しながら、ジャンルごとに最適化されたフォルマント整合(Formant Tuning)のストラテジーを科学的に整理していきます。

クラシックのストラテジー:F₁主導の声道設計(A/B型)

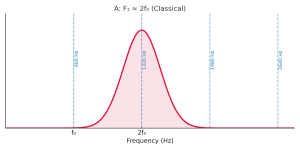

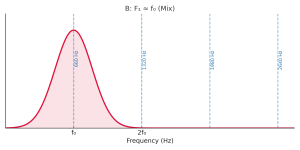

クラシック唱法の核となるのは、F₁(第一フォルマント)をf₀(基本周波数)または2f₀(第二倍音)に整合させる設計です。これはLissemoreの分類ではAストラテジー(F₁ = f₀)およびBストラテジー(F₁ = 2f₀)に相当します。

特に男性テナーや女性ソプラノの中低音域では、声帯の振動を助ける「inertive load(慣性負荷)」を最大限に活用するために、F₁をf₀に整合させます。この整合によって声帯の閉鎖が安定し、発声閾値圧(PTP)が低下します。つまり、少ないエネルギーで豊かに鳴る仕組みができるのです。

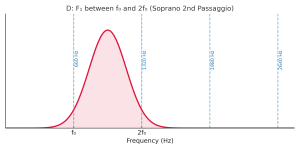

また、ソプラノの第二パッサージョ(E5~G5付近)では、F₁をf₀と2f₀の間に入れるストラテジーが重要です。これにより、倍音エネルギーが声道内で再び増幅され、明るく開放的な響きが得られます。

クラシック歌唱では、声帯の仕事を声道が支援する構造が確立しており、発声のエネルギーが「倍音を響かせる方向」に最適化されています。声帯はやや厚く、閉鎖は強すぎず、共鳴腔の拡張が主導する。これがクラシック唱法の根幹です。

CCMのストラテジー:F₂主導の共鳴設計(C型)

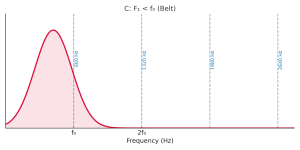

CCM(ポップス、R&B、ミュージカルなど)の高音でのベルティング発声では、クラシックとは逆の原理が求められます。Lissemoreが定義したCストラテジーにおいて、F₁はf₀よりも下に位置します(F₁ < f₀)。つまり、声道の慣性負荷は失われ、声帯は自律的に振動を維持する必要があります。

この状態では、声道の主共鳴はF₁ではなくF₂やF₃のクラスタへ移行します。F₂近辺(1000~1500Hz)に倍音を整合させることで、「前方に抜ける明るい音色」が生まれるのです。これが現代CCMの核心的なフォルマント設計です。

F₁をf₀より下げることで、声帯振動は抵抗的(resistive)な負荷を受け、声道から声帯への音響エネルギーによって振動を支援する状態から離れます。

このため、過剰に大きな声にしようとすると喉頭が大きく上がり、声門下圧が上昇しやすくなります。CCMにおけるベルティングでは、音圧で押すのではなく、共鳴の焦点をF₂へ移す「音響的支え」が求められるのです。

この方法はクラシックの「ホールで響かせる声」ではなく、「マイクを通して抜ける声」を作るための進化型ストラテジーと言えます。

クラシックとCCMの音響的対比

以下は両者の音響的特徴を比較したものです。

| ストラテジー | F₁位置 | 音響印象 | 身体的特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| A | ≈ 2f₀ | 暖かく深い | 顎開大・喉頭下降 | クラシック的 |

| B | ≈ f₀ | 柔らかく明るい | 中立的姿勢 | ミックス傾向 |

| C | < f₀ | 明瞭で鋭い | 喉頭上昇・口唇水平 | CCM・ベルティング |

| D | between f₀–2f₀ | 明るく滑らか | 顎中開・喉頭自然上昇 | ソプラノ第2パッサージョ |

この表が示す通り、クラシックではF₁主導で低域倍音を活かし、CCMではF₂主導で中高域倍音を強調します。声道形状、喉頭位置、母音操作すべてが異なり、同じ「高音」でもエネルギーの流れ方がまったく違うのです。

クラシック:空間を共鳴させる。

ミュージカル等 CCM:音色から設計する。

目的の違いが構造を変え、構造が技術を変える。これは科学的にも非常に明確です。

ソプラノの第2パッサージョとジャンル的適応

ソプラノの第2パッサージョ(E5〜G5)は特に音響設計の転換点です。この領域ではF₁と2f₀の関係が急激に変化し、F₁の上昇が限界に近づくため、F₂への依存度が増します。

Lissemoreは、この領域で「F₁がf₀と2f₀の間に位置するストラテジー」を提示しました。つまり、F₁を完全に捨てずに、F₂への連携を作る中間型(AとBの中間型)です。これにより、クラシック的な柔らかさとCCM的な明瞭さを両立させることが可能になります。

この考え方は、実際の舞台歌唱(特にブロードウェイ系ミュージカル)で多くのシンガーが無意識に実践しています。「クラシックのテクニックを持ちつつ、CCM的な音色を出す」ための中間域の声道調整こそが、近年の発声教育のトレンドでもあります。

Lissemoreモデルの再確認

Richard Lissemore(2019)は、声区移行(source passaggio)とフォルマント整合(filter passaggio)の関係を再定義しました。従来の「声区の切り替え」ではなく、「共鳴設計の選択」として発声を捉えるモデルです。

A〜Dストラテジーはその象徴であり、以下のように整理されます。

– A:F₁ = f₀(inertive load 最大、低音域)

– B:F₁ = 2f₀(倍音整合、明るい高音)

– C:F₁ < f₀(resistive load、F₂主導の共鳴)

- D:高音域での特殊整合、F2,F3主導のフォルマント設計

このモデルが示すのは、ジャンルやスタイルは声帯の使い方ではなく声道設計によって定義されるという事実です。

クラシックとCCMの「目的の違い」

クラシックではホールという空間で、声そのものがオーケストラに埋もれずに届くように発声法が設計されています。

ミュージカルを含むCCMでは「マイクを使う前提で音色を成立させる」ことが目的。リスナーに感情やキャラクターを届けるため、音色の明瞭さとニュアンス操作が重視されます。

つまり、クラシックは声の物理的投射(Acoustic Projection)、CCMは声の心理的明瞭度(Perceptual Clarity)を追求しているのです。

両者の発声理論は対立ではなく、それぞれの目的に対する最適解に過ぎません。

まとめ:声区ではなく声道設計がジャンルを作る

声区(register)は声帯の生理的現象であり、ジャンルを決定するものではありません。

ジャンルを分けるのは声道設計の方向性です。

両者の違いを理解することは、単に発声技術を学ぶためだけでなく、音楽的アイデンティティを明確にすることにもつながります。

機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括

👉 第1章:ミックスボイスとは何か? ― 定義と誤解

👉 第2章:ブレイクの正体 ― 地声/裏語と声道の相互作用

👉 第3章:ジャンル別のミックス ― クラシックとCCMの違い

👉 第4章:声門閉鎖と声帯疲労 ― 強すぎても弱すぎても疲れる理由

👉 第5章:レジスター移行の科学 ― SourceとFilterの関係

👉 第6章:4つの共鳴ストラテジー

👉 第7章:ベルティングの実践と限界

👉 第8章:Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティング

👉 第9章:声の音量とエネルギー効率 ― SPLで見る発声の個性

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?