第4話:CTとTAの相互作用 ― 芯のある高音発声のメカニズム

歌手にとって「高音域で芯のある声をどう出すか」は大きなテーマの一つです。

ボイストレーニングの現場では「高音になると急に息っぽくなる」「裏声のように弱々しくなってしまう」「ベルティングのような強い高音が出せない」といった悩みが頻繁に聞かれます。多くのボイストレーナーも、生徒から寄せられる最も大きなリクエストのひとつとして「高音でも地声的な存在感を保ちたい」というニーズに向き合っています。

このテーマの理解に欠かせないのが、CT(輪状甲状筋)とTA(甲状披裂筋)の相互作用です。

従来の説明では「高音=CT、低音=TA」という単純な二分法が語られることも多いですが、実際の発声はそれほど単純ではありません。

とくに高音での芯のある発声(地声的高音)は、CTだけではなくTAの「適度な関与」が鍵になります。

CTとTAの役割の基本

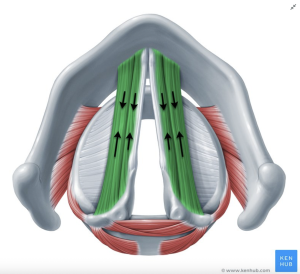

CT(輪状甲状筋)は声帯を前後に引き伸ばし、長く・薄く・張りの強い状態にします。これによって基本周波数(F0)が上昇し、ピッチを高める主役的な筋肉です。

CTは声帯をストレッチする

TA(甲状披裂筋)は声帯を短く・厚くする方向に作用し、一般的にはピッチを下げる筋肉と説明されます。

ただしTAは「剛性(stiffness)」を高める役割も担っており、状況によってはF0を上げる効果も持つのです。

TAは声帯を縮め短くする&剛性を高める

つまり、CTとTAは「拮抗関係」であると同時に声を出す上では「協働関係」にもあります。

高音発声を理解するには、この二面性を押さえる必要があります。

高音での特殊条件 ― CTだけでは足りない理由

高音に到達すると、声帯には特殊な条件が生じます。

薄い声帯 → 閉鎖しにくい(漏れやすい)

CTが強く働くことで声帯は極端に薄くなります。その結果、声帯の接触面積が減り、息漏れが起こりやすくなります。

張力が増す → 接触時間が短くなる

声帯の張力が高まると、振動周期の中で声帯が閉じている時間(接触比率)が短くなります。

空気流量が増える → 閉鎖に必要な圧が高まる

高音では呼気流量が増大し、それを支えるためにより強い閉鎖力が必要になります。

この「条件の厳しさ」が増すため、CTだけでは声帯の閉鎖が不十分となり、息っぽく弱々しい声になりがちです。実際、音響的にはH1–H2が大きく、CPPが低いという特徴が現れ、聴感上は「息っぽい裏声」に近づきます。

TAが果たす役割 ― 剛性の補強

ここで登場するのがTAです。

TAが適度に働くと、声帯膜様部の剛性が増し、振動が安定します。この剛性強化は、CTによる伸展で得られる「張力」と組み合わさることで、結果的にF0上昇を助ける効果を持ちます。つまり、CTが声帯を限界まで伸ばしきった状況では、TAが剛性を補うことで「芯のある高音」が成立するのです。

ただしここで重要なのは「適度に」です。TAが過剰に働けば声帯は厚くなりすぎ、CTの伸展を阻害して逆に高音が出にくくなります。

つまり「CTとTAの最適なバランス」が高音発声の本質的な条件なのです。

研究エビデンス

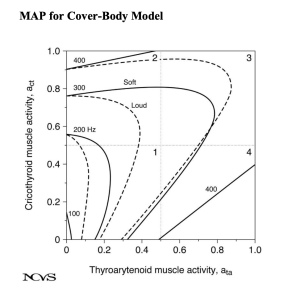

Titze (1988, 2000)

Body-cover theoryに基づくモデル研究で、TAはF0を下げる方向にも上げる方向にも働き得ることを示しました。特にCTが優位な条件下では、TAがカバー層に剛性を与え、むしろF0上昇に寄与することを数理的に説明しています。

Titze氏の研究 地声はTAとCTの協調運動でピッチを生成する

TAは特に大きな声での発声時にピッチ生成に影響が大きい

Yin et al. (2013)

CTとTAの相互作用をシミュレーションし、CTが強く働く状況ではTAがF0上昇を補助することを確認しました。逆にCTが弱い条件では、TAはF0低下を引き起こす可能性があることも報告しています。

Chhetri et al. (2012, J Appl Physiol)

筋電図と発声実験により、TA活動がF0制御に直接関与していることを実証。特に高音発声時にはCTと協調して働くことで安定性が増すとしています。

Laukkanen et al. (2002)

CT優位下でのTA収縮が膜様部の剛性を増加させ、発声の安定に寄与することを示唆しました。

音響的な特徴と聴感

CT単独の高音はH1–H2が大きく、CPPが低い。息っぽく、裏声的で芯のない声に聞こえます。

CT+適度なTAの高音はH1–H2が小さくなり、CPPが上昇。声に芯があり、存在感が強まります。

CT+過剰なTAの高音は声帯が厚くなりすぎて伸展を阻害。ピッチが上がらず、詰まった声や苦しい声になります。

ボイストレーニングの実践ポイント

ボイストレーニングの現場では、このCTとTAのバランスをどう整えるかが重要になります。

高音で息が漏れる場合

TAを補助的に引き出す練習。例:エッジーハミング、短い閉鎖感を伴うエクササイズ、SOVTトレーニング。

高音で詰まる場合

TA過剰を抑え、CT主導に戻す練習。例:falsetto混じりで軽く歌う練習、リップトリル、airy phonation。

また、ボイストレーナーが生徒に説明する際には「高音=CT」ではなく「CTがベースでTAが適度に支える」という二層構造を伝えることが、理解と実践を深めるポイントとなります。

まとめ

高音発声において芯を作るのは、CT単独の力ではなく、CTとTAの絶妙な相互作用です。

CTが声帯を限界までストレッチ → 高音を実現。そこにTAが適度に収縮 → 剛性を補い、芯を加える。この「張力+剛性」の組み合わせこそが、強いベルティングや地声的ミックスを可能にする条件です。

シンガーにとっては「なぜ高音が弱くなるのか」の理由が明確になり、ボイストレーナーにとっては「どうすれば芯のある高音を導けるか」の具体的な指針となります。

高音域の発声は単なる筋力勝負ではなく、CTとTAの精妙なバランスのアート。この理解をもとにトレーニングを設計することで、歌手はより自由で存在感のある高音を手に入れることができます。

輪状甲状筋と甲状披裂筋って「どちらが強い」?

地声の時、音程はどうやって作ってるの?

発声筋にも速筋と遅筋がある?

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト

ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!