Airflowと声門下圧のバランス ― 効率的で安全なベルティングの鍵

歌声における声量は「力」ではなく「戦略的な設計」で成される

多くの若手歌手やミュージカル俳優が「声量を出せば良い声が出せる」「大きな声=良い声、響く声」と信じています。

しかし、実際に研究を調べたり、桜田のスタジオで観察している限り、この考え方は誤解を生みやすいものです。

ごく一部のプロフェッショナルシンガーでは、爆音に近い声量と美しい響きが両立しています。

しかしそれは、発声システムが非常に緻密に設計され、呼吸圧・声門閉鎖・共鳴が最適化された“例外的な個体”に限られます。

これはいわゆる先天的に”声を持っている”人に限定される可能性が高く、それ以外の歌手はなんらかの方法で、その声に近づけるように努力をする必要があります。

若手シンガーが「大きく歌おう」として声門下圧を上げすぎると、 声帯に過剰な衝突ストレスが生じ、先ず音色が崩壊します。そして短期間で疲労・炎症・嗄声を招くことが少なくありません。

実際に桜田の現場でも、ミュージカル志望の若手俳優が「もっとパワーを」と追い込みすぎて、 発声が硬直し、地声の高音域が過緊張の閉鎖型になってしまった例があります。 その後、練習方針を転換し、「音量を抑えながら響きを整える」方向に切り替えると、

声門下圧が下がり、音域が一気に広がり、ベルティングが安定するという変化を見せました。

プロの歌手を間近で聞くと意外に小さな声であることも珍しくありません。

レコーディングやステージではPAシステムが声を増幅してくれるため、 「実際の発声音圧(SPL)」と「聴感上の声量」は一致しないのです。

彼らはあくまでマイクを前提とした声色作りをしているのです。

声の音量を決める3つの要素

声の大きさは、筋力や肺活量で決まるわけではありません。

物理的には以下の3要素の組み合わせによって決定されます。

1. Airflow(呼気流量) – 息の勢い。声の原動力。

2. Subglottic Pressure(声門下圧) – 声帯を振動させる圧力。

3. Glottal Resistance(声門抵抗) – 声帯閉鎖による流量の制御。

音圧(Sound Pressure Level; SPL)は、

おおまかに「Ps × U(声門下圧 × 呼気流量)」の積で表されます(Titze, 2000)。

つまり、声量を上げるには圧力を強くするか、息の流量を増やすかのどちらかが必要ですが、

この2つはトレードオフの関係にあります。 (声帯を閉じれば息の流量は減る。流量を増やせば声門閉鎖は軽減する。)

Airflowと声門下圧 ― 対極の力のバランス

声の設計で最も重要なのは、息の流量(Airflow)と声門下圧(Subglottic Pressure)のバランスです。

Airflowが多すぎると声帯が閉じきらず、息漏れ声になりやすい。

一方で、声門下圧が高すぎると声帯の衝突が強くなり、緊張の強い声になり、摩擦や炎症が起こりやすくなります。

Airflow < 声門下圧 の場合、いわゆる“過緊張発声”に近く、音圧は高くても粘膜振動が制限され、長時間の歌唱には不向きです。

Airflow > 声門下圧 では柔らかく聞こえますが、声門抵抗が低下し、息の無駄遣いによって音の芯が失われます。

つまり、声の“強さ”とは筋力の問題ではなく、 この2つの力をどこで釣り合わせるか――という設計の問題なのです。

Titze(2000)のモデル:黄金比としてのOQ 0.4〜0.6

Ingo Titzeは『Principles of Voice Production』(2000)で、

声帯の開閉比(Open Quotient; OQ)が0.4〜0.6の範囲である時に 最も効率的なエネルギー変換が行われると述べています。

※この研究では閉鎖率ではなく、開放率と言う言葉を使っています。

OQ = 0.4(閉鎖率60%) → 声門閉鎖が強く、硬質な声。

OQ = 0.6(閉鎖率40%) → 息漏れが多く、柔らかい声。

OQ = 0.5(閉鎖率50%) → 効率的なモーダル発声。

この“効率ゾーン”では、声門下圧が適度に保たれ、 声帯の粘膜波動が十分に発揮され、音質・音圧・持続性のバランスが取れます。

つまり”硬い声”であっても閉鎖率が70%近いのは効率的ではないし、”柔らかい声”であっても閉鎖率が30%近いのも効率的ではないと言えます。

Titzeはこれをefficient phonation zoneと呼び、声の健康と響きを両立させる鍵としました。

実測データの裏付け

この理論は、いくつもの実測研究によって支持されています。

– Childers & Krishnamurthy (1985):男性話者のOQは平均0.5

– Rothenberg (1981):息漏れ声ではOQ ≈ 0.6〜0.7、プレスド発声ではOQ < 0.3

- Kankare et al. (2012):正常発声のOQは0.45〜0.55が最も安定

– Tan et al. (2017):女性歌手のCQ(閉鎖率)は0.34〜0.73と広範囲だが、最も響く声は中間値

– Echternach et al. (2011):プロ歌手のSPLレンジは85〜110dB(30cm距離)と多様

これらの結果は、TitzeのOQ理論(0.4〜0.6が最適)と一致します。

声門下圧優勢型と気流優勢型 ― 生理的トレードオフ

声門下圧を上げて大音量を出す戦略は、一見すると効果的に思えますが、 長期的には声帯粘膜への摩擦負担が大きく、特にTA筋優位のベルティングを行おうとすると過緊張を招きやすくなります。

一方、気流を多くして柔らかい音を作ると、CT主導で声帯が薄く伸び、安定性は得られるものの音圧と明瞭性が失われがちです。

最適なのは、両者が釣り合った「中間領域」です。

ここでは声門閉鎖率(Contact Quotient)が45〜50%前後になり、声帯衝突力が最小限で済み、音響効率が最大化されます。

桜田スタジオでの発声調整

桜田の現場では、こうした理論を踏まえ、「声を大きくする」のではなく「音響効率を高める」方向で練習を設計します。

ある男性ミュージカル俳優は、A4付近で声門下圧を過剰に高めていました。

声は鋭く響くが、持続すると息苦しさを訴え、リハーサル中に声の張りを失うことが多かったのです。

レッスンでは「息を少し多めに」「柔らかく」と指示し、AirflowとPressureのバランスを意識したトレーニングを行いました。

すると、声量はごくわずかに下がったものの、リハーサル後の疲労は激減し、 1ヶ月後にはA4からC5までを安定してベルティングできるようになりました。音色ははるかにマイク乗りの良い、声に変化をしていきました。

桜田が重視するのは“最大音量”ではなく、声色の良さと音の持続可能性です。

声は一瞬でなく、舞台・ツアー・人生を通じて機能する必要がある――という視点が大切なのです。

トレーニングのヒント:「少し小さめ」から構築する

声門下圧を高めること自体は悪ではありません。

問題は、声門閉鎖が未発達な段階で過剰な圧をかけることです。ただしここで言う未発達は筋力不足ではなく、コントロール能力不足です。

息を少し増やした瞬間に急激に声帯が反応し、声門閉鎖が強まったり弱まったりすると言う状況がコントロール不足に当たります。

これを防ぐには「音量をあえて小さく設計する」ことが有効です。

最もコントロールしやすい音量で、声門の閉鎖を呼気の関係を学習させるのです。

Verdolini & Titze (1998)は“Vocal Dosage(声のドージング)”という概念を提示しました。

これは、声の負荷を薬のように処方する考え方で、「小負荷 × 多回数」のトレーニングが組織適応と学習効率を高めると述べています。

桜田のレッスンでも、1日20分×2回の練習を推奨しています。

息を制御しながら、音圧ではなく音響効率(Acoustic Efficiency)を意識させる。

この練習を続けることで、声門閉鎖率が自然に安定し、結果的に音量も「必要なだけ」出せるようになります。

プロ歌手の音量レンジと現場のリアル

Echternach et al. (2011)によると、プロ歌手のSPL(音圧)レンジ(30cm距離)はおよそ85〜110dB。

この幅は驚くほど大きく、同じジャンル内でも20dB以上の個体差があることを意味します。

プロであっても音量については、かなりの個体差がある事を示します。

プロは自分の楽器に最も適切な音量、声色、表現法をそれぞれ見つけているのです。

つまり、「強く出すほど上手い」という前提は科学的には成立しません。

実際に、ミュージカル「オペラ座の怪人」の主演を務めるあるバリトン俳優も、裏声の練習や音量を制限する練習を取り入れてから音域が広がっていきました。

ご本人が「長距離マラソンのような楽曲」である〈Music of the Night〉を、安定感が格段に増した状態でお客様に疲労する事が出来たと思います。

まとめ:力ではなく設計で声をつくる

声の強さとは、筋肉の強さではなくシステムの設計精度です。

Airflow(息)とSubglottic Pressure(圧)、そしてGlottal Resistance(閉鎖)の三要素がバランスして初めて、響き・音量・持続の全てが両立します。

Titze (2000)が示したように、声門閉鎖率45〜50%付近―― それが「健康的でパワフルな声」の黄金ゾーンです。

声は筋力でなく、声道の音響デザインで創る。それこそが、現代的ボイストレーニングの核心です。

機能性発声障害と歌手のためのボイストレーニング ― シリーズ総括

声門閉鎖と高音発声を理解する ― シリーズ総まとめ

輪状甲状筋と甲状披裂筋って「どちらが強い」?

地声の時、音程はどうやって作ってるの?

発声筋にも速筋と遅筋がある?

この記事を書いた人

-

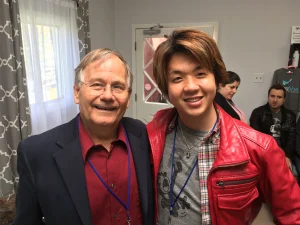

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう! ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2025.12.24なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?

ミックスボイス2025.12.15歌を歌うのに母音ってなんで重要なの?