- 2025.09.24

- ボイストレーナー育成 ミックスボイス 喉頭の機能 歌手のための音声学

第1話:声門閉鎖と音質 ― TAとCTの拮抗

「声が薄い」「芯がない」「高音で息っぽくなる」。

ボイストレーニングの現場で最も多く聞かれる悩みの一つが、声門閉鎖の不安定さによる音質の問題です。

声門閉鎖が甘ければ息漏れが多く、科学的に言えば高次倍音のエネルギーが少ないため、声そのものの情報量が落ちてしまい、個体の存在感を持った声色が成立しづらくなります。

(ただし、ポップスの世界では、この状態すらも「個性」として受け入れられるケースもあります。)

一方で、強すぎる閉鎖は「叫び声」となり、硬さや苦しさを伴う声質につながります。

つまり声門閉鎖は「強ければ良い」「弱ければ悪い」という単純な話ではなく、適切なバランスが求められるのです。

ここで「声種」という考え方も関わってきます。

高音での声門閉鎖が得意な声 → 高音が出しやすい声種(男性:テナー、女性:ソプラノ)

中音域で声門閉鎖が得意な声 → 中音域が出しやすい声種(男性:バリトン、女性:アルト)

つまり、声門閉鎖のしやすさや特性は、解剖学的な個人の声種や得意な音域に深く結びついているのです。

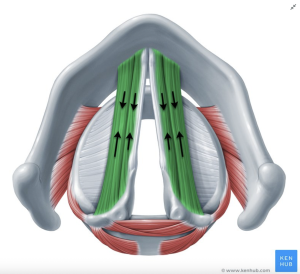

メカニズム:TAとCTの拮抗、そして補助筋

声帯の振動は、伸長と厚み、そして閉鎖度のバランスによって決まります。

TA(甲状披裂筋)

声帯の膜様部に厚みを与え、しっかりとした接触を作る。TAが優位だと「厚い声」「芯のある声」になるが、過剰に働けば「押し声」になる。

CT(輪状甲状筋)

声帯を伸張し、薄く緊張させる。音高(F0)の上昇を司る。CTが優位だと「薄い声」「息の混じった声」になるが、行き過ぎれば高音で息漏れが顕著になる。

高音発声ではCTが強く働くため、自然にTAとの拮抗バランスが崩れやすくなります。

つまりCT優位=薄い声/息漏れ傾向、TA優位=厚い声/押し声傾向という二極構造を理解することが、音質マネジメントの基本です。

さらに補助的に働くのがLCA(外側披裂筋)とIA(横披裂筋・斜披裂筋)です。

これらは声帯突起や披裂軟骨を引き寄せる働きを持ち、声帯後方の閉鎖をサポートします。

特にLCAは「声帯をしっかり寄せる」動きを担い、IAは「後部のすき間を埋める」役割を果たします。

これらが十分に働かないと、いくらTAとCTのバランスが良くても、後部間隙から息漏れが起こり、声が安定しなくなります。

計測と科学的指標

声門閉鎖の状態を耳だけでなく、数値として客観的に捉える方法がいくつか存在します。

H1–H2(第1・第2倍音差)

第1倍音(H1)と第2倍音(H2)のエネルギー差を測定する指標です。

第2倍音のエネルギーが高い(=高次倍音が豊か) → 声門閉鎖が強い/閉鎖度が高い。

第2倍音のエネルギーが低い(=高次倍音が乏しい) → 声門閉鎖が弱い/閉鎖度が低い。

聴感上は、H1–H2が大きいと「息っぽい声」、小さいと「叫び声気味の声」となります。

つまり耳で「息漏れ」と感じる声は、音響学的には倍音構造として裏付けられるのです。

CPP(Cepstral Peak Prominence)

声の周期性をケプストラム解析で「どれくらい明瞭にピークとして捉えられるか」を示す指標です。

CPPが高い → 周期性が安定(Modal)、芯がある声。

CPPが低い → 息漏れや不規則振動が多い、弱々しい声。

聴感上の「芯がある/ない」という感覚とCPPはよく一致します。

特にボイストレーニングの現場では、生徒が「声に芯がない」と訴えた場合、実際にCPPを測定すると低値を示すことが多く、耳と数値がリンクしているのを確認できます。

EGG(電気声門図)の声門閉鎖率(Closed Quotient)

声帯接触の割合を示す指標です。

値が高い → 接触時間が長い(TA優位/Pressed)。

値が低い → 接触が短い(CT優位/Breathy)。

この数値は「声が硬すぎる/息っぽすぎる」という聴覚印象と直結しやすく、声門閉鎖を客観的に評価する有力な手段です。

現場での耳と指標のリンク

ボイストレーナーは日常的に「耳」で声を判断しています。

・息が多い声は息の流れが聞こえ、響きが軽い。

・叫び声は硬さが目立ち、響きが詰まる。

前者ではH1–H2が大きくCPPが低い傾向、後者ではH1–H2が小さく閉鎖率が高い傾向が見られます。

このように耳で感じる主観的な評価は、数値的な指標と結びついており、両方を行き来しながら観察することでより正確な指導が可能になります。

実践チェックリスト:TAとCTのバランスを見る

息漏れチェック

言葉の始まりが母音の際、予期しないH子音(あ→は化)していないか? ノイズが混ざるか? 息漏れが多いならCT優位、TA不足を疑う。

押し声チェック

声が詰まる、喉頭に圧迫感がある。異常に音量が上がる。叫び声ならTA過多、CT不足を疑う。

アコースティック観察

息っぽい → H1–H2が大きい、CPPが低い。叫び声 → H1–H2が小さい、CPPが安定。

練習タスク

息漏れ改善:エッジーハミング、SOVT(ストローやリップトリル)、ハイ・ラリンクス・エクササイズなど。

押し声改善:子音FやHを用いて声門閉鎖を弱める練習、オンセット・トレーニングなど。

また、トレーニングでは「強さ」だけでなく「持続時間」や「音域」を少しずつ変化させることが重要です。

例えば、同じフレーズを小さな声・大きな声で繰り返す、キーを半音上下に移動して練習するなど。

こうした条件変化が学習を助け、声門閉鎖のコントロールをより普遍的に身につけることにつながります。

まとめ

声門閉鎖は「閉じるか開くか」ではなく、TAとCTの拮抗バランスが音質を規定します。

TAが強い → 厚い声・Pressed(金切り声)傾向。

CTが強い → 薄い声・Breathy(息っぽい)傾向。

さらにLCAやIAが後方の閉鎖をサポートすることで、より安定した音質が生まれます。

この拮抗関係は、声種(テナー/ソプラノ/バリトン/アルト)の得意音域とも深く結びついています。

耳と数値(H1–H2、CPP、声門閉鎖率)をリンクさせ、適切な練習タスクを設計することで、歌手は「芯のある声」と「透明感のある声」を自在に使い分けられるようになります。

次回は、LCA/IAと後部間隙に焦点を当て、息漏れの正体と改善法を掘り下げます。

輪状甲状筋と甲状披裂筋って「どちらが強い」?

地声の時、音程はどうやって作ってるの?

発声筋にも速筋と遅筋がある?

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト

ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!