第2話:LCA/IAと後部間隙 ― 息漏れの正体

「高音は出るのに中音域が息っぽい」「声量はあるのに地声ぽく聞こえない」「ピッチは正確なのに芯がなく聞こえる」。

これはボイストレーニングの現場で頻繁に耳にする悩みです。特に女性に多い悩みのようです。

原因を探っていくと、単なるTAとCTのバランスだけでは説明がつかないケースが少なくありません。

そこで浮かび上がるのが、後部間隙(posterior glottal gap)です。

声帯の膜様部はきちんと接触しているのに、披裂部の後端が閉じきらない。

わずかな隙間から息が漏れ、それが音質に影響を与える。

この現象こそが「息っぽさ」の正体のひとつです。

解剖とメカニズム

声帯閉鎖を司るのはTAとCTの拮抗だけではありません。

LCA(外側披裂筋)とIA(横・斜披裂筋)という補助筋群が大きな役割を果たしています。

LCAは披裂軟骨の声帯突起を内側に引き寄せ、膜様部の接触を強めます。

IAは披裂軟骨同士を寄せ、後部を閉鎖します。

つまり、LCAが「突起を寄せる」、IAが「後ろの隙間を塞ぐ」ことでしっかりとした閉鎖が成立するのです。

しかし、ここで見落とされがちな重要ポイントがあります。

それは高音になるほど閉鎖条件が過酷になるという事実です。

CT(輪状甲状筋)が強く働くと、声帯は長く・薄く・張りが強くなります。

その結果、次のような変化が生じます。

薄い声帯 → 閉鎖しにくくなり、漏れやすい。

張力が増す → 内転しても接触時間が短くなる。

空気流量が増える → 閉鎖に必要な圧が高まる。

つまり、高音になるほど閉鎖の条件は過酷になり、LCA/IAの“後部閉鎖”だけでは不十分になる場面が出てくるのです。

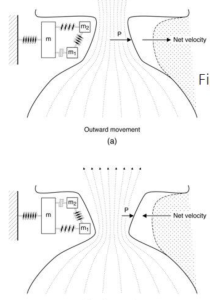

この図ではモーダル(地声)発声での声帯の断面で運動を表現しています。

地声では声帯は声門下圧を維持するために、下からしっかり合わさる必要があります。

高音域では声帯が薄く引き延ばされるので、この動きをし辛くなります。

補足:声帯の張力が増すとは?

高音発声のとき、声帯はCT(輪状甲状筋)の働きによって前後方向に強く引き伸ばされます。

その結果、声帯は薄く・長く・ピンと張った状態になります。

この「張力が増した状態」では、いくつかの現象が起こります。

・振動周期が速くなる

高音を出すために声帯がより速く振動する必要がある。

・接触時間が短くなる

声帯が薄く張っているため、閉じている時間が短くなり、息漏れしやすい。

・声門下圧が上がる

強い張力を持つ声帯を開閉させるには、より大きな呼気圧が必要となり、息の流れも増える。

耳で聴くと、この状態では息っぽい高音になりやすく、音響的にはH1–H2が大きく、CPPが低下する(声の成分より気流音が大きく聞こえる)傾向が見られます。

ボイストレーニングの現場では、この力学的な変化を踏まえた指導が重要です。

TAの適度なサポートとLCA/IAの後部閉鎖を同時に働かせることで、張力増加による閉鎖不足を補い、芯のある高音を実現できます。

LCAが追いつかない理由

高音部で決して「LCAが働いていない」のではありません。

実際にはLCAもIAもフル稼働していますが、CT主導で声帯が極端に薄く張った状態では、物理的に後部を閉じきるのが難しくなるのです。

現場で観察される「高音で息が混ざる」ケースの多くは、次の要因が同時に発生しています。

・CT優位で声帯が薄い。

・TAがサポートできず厚みが不足。

・LCA/IAがフル稼働しても後部が閉じきらない。

この三つが重なることで、息が混ざった声として表れます。

言い換えれば、「LCAが追いつかない」とは、LCAが働いていないのではなく、条件が過酷すぎてLCA単独では閉鎖を完結できないという意味合いです。

評価と計測

後部間隙を見抜く方法はいくつかあります。

第一に内視鏡ストロボスコピー。声帯の接触様式を直接確認でき、後部に隙間が残っているかどうかが明瞭に観察できます。

第二にEGG(電気声門図)。接触率(声門閉鎖率)を数値化できますが、膜様部は閉じていても後部が開いているケースでは反映されにくいという限界もあります。

第三に聴感印象。息漏れのある声は、アタックが弱く、サステインが不安定で、声に「芯がない」と感じられます。

ピッチやリズムが合っていても頼りなく聞こえる場合、後部間隙を疑う価値があります。

さらにアコースティック指標であるH1–H2やCPPも補助的に役立ちます。H1–H2が大きい、CPPが低い場合、息漏れや周期性の不安定さが疑われ、後部閉鎖の甘さとリンクすることがあります。

現場での典型的な症状

・高音域ではしっかりした発声ができるのに、中音域になると声が細く、弱く聞こえる。

・TAとCTのバランスに大きな問題はないように思えるが、実際には後部が閉じきらず息漏れが発生している。

・女性のクラシック歌手で「高音は豊かに出せるのにミドルが息っぽい」。

・女性は解剖学的に後部間隙が残りやすく、それが声の芯を弱める要因となっている。

こうしたケースでは、単にTAを強化しても改善は難しく、LCAやIAを含めた後部閉鎖を促すエクササイズが必要になります。

トレーニングアプローチ

後部閉鎖を改善するトレーニングの基本は、力で押しつぶすのではなく、正しい方向に閉じる感覚を育てることです。

[ŋ](ング)発声→舌根が持ち上がり、軟口蓋と連動して後部閉鎖をサポートする。息漏れを減らし、声の芯を育てる。

エッジボイス→低い音で声帯突起までしっかり接触させる感覚を学ぶ。過剰に長時間行うと負担になるため短時間で。

明るい母音([i], [e])でのエクササイズ→声帯突起部の振動を誘発し、後部閉鎖を助ける。

注意すべきは、息漏れを補おうとして無理に声を強く出すと、過剰なTAの働きによって押し声になる危険があることです。

後部閉鎖はあくまでLCAやIAの働きを促すことで改善するので、強さではなく方向性を意識しましょう。

実践チェックリスト

・息漏れが多く、サステインが持続しない。

・声量はあるのに音に芯がない。

・中音域で音量が落ちる。音程がふらつく。

・ピッチは合っているのに音が軽く聞こえる。

・高音になると息が混ざりやすい(CT優位の条件が過酷)。

こうした特徴が見られる場合、LCA/IAの働きを高める練習を導入する価値があります。

まとめ

後部間隙は、解剖学的には「正常な範囲」であることも多い現象ですが、歌唱においては声の芯や存在感を損なう原因となり得ます。

特に高音になるほど条件が過酷になり、LCA/IAが追いつかない現象は、歌手にとって非常に実感しやすい問題です。

TAとCTのバランスに加えて、LCAとIAが声帯後部をしっかり閉鎖することが、息漏れのない安定した発声を実現するためには不可欠です。

耳で息漏れを感じ取るだけでなく、ストロボカメラやEGG、H1–H2、CPPといった数値や映像による裏付けも活用しながら、適切なエクササイズを選択しましょう。

NAYや[ŋ]、エッジボイスといったトレーニングを活用し、強さではなく方向性を整えることで、後部間隙に由来する息漏れを効果的に改善できます。

輪状甲状筋と甲状披裂筋って「どちらが強い」?

地声の時、音程はどうやって作ってるの?

発声筋にも速筋と遅筋がある?

この記事を書いた人

-

米国Speech Level Singingにてアジア圏最高位レベル3.5(最高レベル5)を取得。2008〜2013年は教育管理ディレクターとして北アジアを統括。日本人唯一のインストラクターとしてデイブ・ストラウド氏(元SLS CEO)主宰のロサンゼルス合宿に抜擢。韓国ソウルやプサンでもセミナーを開催し、国際的に活動。

科学的根拠を重視し、英国Voice Care Centreでボーカルマッサージライセンスを取得。2022–2024年にニューヨーク大学Certificate in Vocology修了、Vocologistの資格を取得。

日本では「ハリウッド式ボイストレーニング」を提唱。科学と現場経験を融合させた独自メソッド。年間2,500回以上、延べ40,000回超のレッスン実績。指導した声は2,000名以上。

倖田來未、EXILE TRIBE、w-inds.などの全国ツアー帯同。舞台『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』主演・岩本照のトレーニング担当。

歌手の発声障害からの復帰支援。医療専門家との連携による、健康と芸術性を両立させるトレーニング。

最新の投稿

ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密

ミックスボイス2026.02.03なぜ「アーティストの声」は魅力的なのか?- 母音で読み解く「良い歌声」の秘密 ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト

ミックスボイス2026.01.23こんな時は休める? SOVTでリハビリする?チェックリスト ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ!

ミックスボイス2026.01.18こんな時はSOVTですらやったらダメ! ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!

ミックスボイス2025.12.28SOVTで出来る事と出来ない事を考えてみよう!